Migrants connectés : comment le numérique devient une priorité

- Depuis les années 1990-2000, les TIC ont transformé la vie des personnes en mobilité et l’étude des phénomènes migratoires : la figure du « migrant connecté » émerge.

- Le migrant peut désormais entrer en contact avec sa famille à distance, et est joignable au quotidien et partout dans le monde.

- Cependant, les TIC sont à la fois un remède et un poison pour les personnes migrantes : lutte contre la solitude, mais contrôle à distance par la famille, etc.

- Les digital migration studies visent à mieux comprendre les pratiques migratoires, au-delà des idées reçues par exemple sur les transferts d’argent des personnes en mobilité.

- Aujourd’hui, l’émergence de technologies comme l’intelligence artificielle générative pose de nouvelles questions dans le domaine de la migration.

Avant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), s’installer à l’étranger impliquait de se couper de ses racines et de s’éloigner de sa famille, sans toujours réussir son intégration dans le pays d’accueil. Mais l’arrivée du téléphone mobile, d’Internet, des applications et des services en ligne dans les années 1990 puis 2000 a considérablement transformé la vie des personnes en mobilité et l’étude des phénomènes migratoires. « Avec l’arrivée des TIC, j’ai voulu montrer qu’apparaissait une nouvelle figure du migrant, celle du migrant connecté », explique Dana Diminescu, sociologue, enseignante-chercheuse à Télécom Paris (IP Paris) et directrice du DiasporaLab.

Les outils numériques des migrants

Avec l’émergence des outils numériques, le migrant devient donc une figure connectée aux technologies. En utilisant WhatsApp, Snapchat, Instagram ou TikTok, il peut entrer en contact avec sa famille, parfois située à plus de 10 000 km de distance1. Les téléphones, les services numériques et les réseaux sociaux le rendent joignable au quotidien et partout dans le monde. Le déplacé porte son « chez soi » dans sa poche, dans son appartement ou encore lors d’une promenade dans la ville.

Pour démontrer l’apparition du « migrant connecté », Dana Diminescu a posé, avec son programme DiasporaLab, les bases d’une nouvelle approche d’étude des migrations. « Il s’agit de l’étude de la migration en lien avec les TIC, mais aussi d’un sous-domaine de la sociologie du numérique2. Un migrant équipé d’outils numériques laisse des traces. En 2003, j’ai rédigé un manifeste épistémologique sur les digital migration studies, que j’ai étudiées pendant une vingtaine d’années ». Au programme : trouver les traces numériques des différents aspects de la vie des migrants, tout en les associant à une méthodologie plus classique. Pour cela, la chercheuse a pris le parti d’utiliser des algorithmes semi-automatiques. Après la collecte des données recueillies par l’algorithme, les chercheurs les parcourent eux-mêmes pour mieux les analyser. « Ce choix était chronophage, mais cela nous a permis d’obtenir un corpus final beaucoup plus contrôlé ».

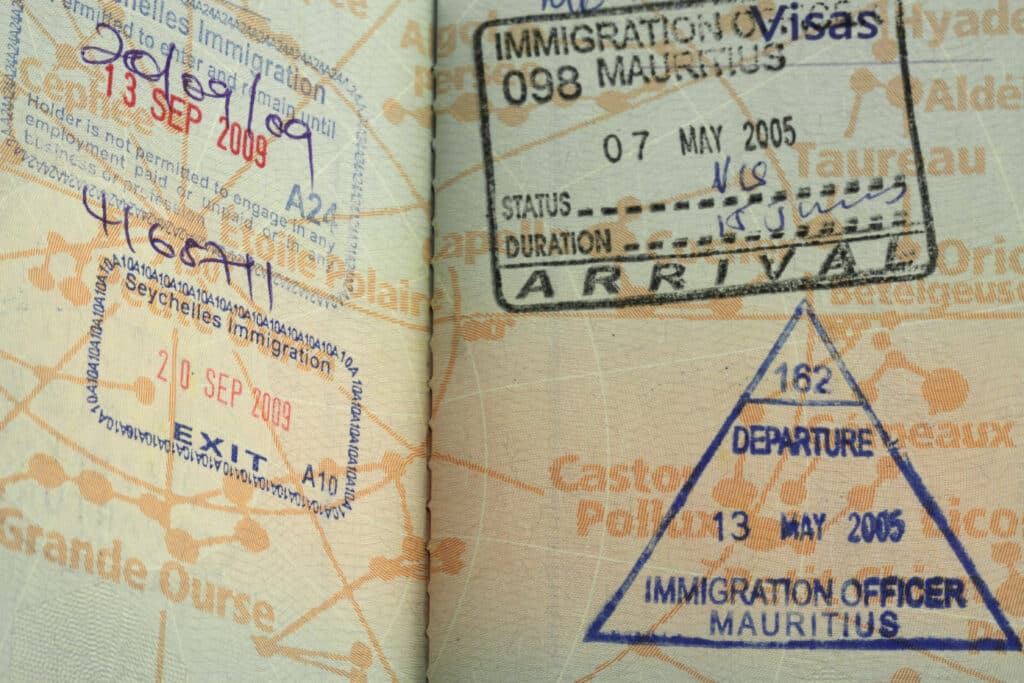

Le migrant connecté utilise les nouvelles technologies pour naviguer entre différents environnements : du pays d’émigration au pays d’immigration, en passant par le parcours de l’un à l’autre. L’accès à des services numériques, à une carte bancaire et à un passeport biométrique, facilitent son appartenance à différents mondes : institutions civiles, réseaux familiaux, professionnels, amicaux3… « Internet a été un excellent outil pour les diasporas, permettant aux migrants de se regrouper plus facilement, mais le réseau a aussi créé des bulles communautaires raconte la chercheuse. Parfois, les migrants cherchent à s’émanciper de leur cercle familial, mais les télécommunications deviennent une sorte de contrôle à distance de la famille ».

Au-delà des idées reçues

Les digital migration studies cherchent aussi à mieux comprendre les habitudes et pratiques de certains groupes migratoires, au-delà des idées reçues. « Les migrants maîtrisent les outils de communication. S’il y a une fracture, celle-ci se joue dans la navigation des plateformes administratives. En outre, l’une de leurs priorités, lorsqu’ils doivent voyager vers un autre pays, est d’acheter un téléphone. Ils en ont même souvent plusieurs, qui sont à la fois des outils vitaux et des supports à l’intégration ».

Comme le précise la chercheuse, « ce qui est intéressant en digital sociology, c’est que l’on ne travaille pas sur ce que les gens disent, mais sur ce qu’ils font ». Une idée bien illustrée par une étude coécrite par la chercheuse et parue en 20104. Elle réfute le préjugé selon lequel la plupart des migrants transféreraient de l’argent en priorité à leur famille, et montre au contraire qu’ils souhaitent le plus souvent garder le contrôle sur leurs transferts financiers. « Lorsqu’on étudie à la trace les données des migrants, on constate qu’ils se versent avant tout de l’argent à eux-mêmes. En creusant par le biais d’entretiens qualitatifs, ils précisent qu’ils s’envoient de l’argent pour maintenir une forme de présence dans leur pays, mais aussi pour participer à des activités à distance, sans donner aux autres le pouvoir sur leur argent ».

Il existe un manque dans la recherche, celui de la prise en considération des émotions des accueillants.

En 2015, l’association Singa a créé Calm, une plateforme de mise en contact entre des réfugiés et des particuliers prêts à les accueillir dans leurs logements5. Les recherches basées sur cette plateforme ont renseigné les expressions de l’hospitalité en ligne, et le rôle des outils numériques dans l’accueil migratoire. Cependant, Dana Diminescu insiste sur l’importance de rester attentif à l’émotion des personnes qui accueillent des migrants, souvent occultée sous l’abondance des données recueillies. « J’ai eu beaucoup d’émotion à travailler sur les données de la plateforme SINGA, que j’ai vue naître et évoluer. On a recueilli 20 000 messages et inscriptions de Français qui voulaient proposer un abri ou une maison à des réfugiés. » Cette étude a donc laissé percevoir un manque, celui de la prise en considération des émotions des accueillants dans la recherche. « Les Français disaient ce pour quoi ils voulaient accueillir, et chacun avait une histoire, parfois vraiment émouvante. Il peut être dommage d’enterrer l’émotion sous trop de digital ».

À cet égard, la chercheuse a co-signé avec l’artiste Filipê Vilas-Boas une œuvre artistique installée au Musée national de l’histoire de l’immigration depuis juin 2023, et réalisée par Mickaël Bouhier6. En tendant les mains à l’endroit de l’œuvre, s’affichent dans le creux des paumes du visiteur l’un des douze mille messages d’hospitalité des Français, expliquant pourquoi ils ont souhaité recevoir des réfugiés via la plateforme CALM.

Et après ? L’IA à surveiller

Pour conclure, le numérique transforme la migration. Il offre des possibilités de communication et d’entraide, mais rend aussi plus vulnérable au contrôle et au tracking. La montée de l’IA dans notre société pose aussi de nouvelles questions. Comme le fait remarquer la chercheuse, elle transmet beaucoup de fake news et renforce les bulles communautaires. Plus largement, la chercheuse étudie l’influence des réseaux sociaux dans le retour des personnes immigrées dans leurs pays. « Elles développent parfois une narration utopique du retour, un peu nostalgique, un peu héroïque, anti-projet migration de leurs parents. » Toutefois, « on ne sait pas encore ce que l’IA apportera dans les savoir-faire et les pratiques en général », ajoute-t-elle. En tous cas, une chose est sûre, la migration est désormais inséparable du numérique.