Puissances spatiales : comment les technologies critiques émergent des partenariats public-privé

- En 1967, le Traité de l’espace signé par les grandes puissances affirme que l’espace est un bien commun de l’humanité, puis, en 1979, l’Accord sur la Lune stipule l’absence de la propriété des ressources.

- Or, l’exemple du programme Artémis de la NASA montre que ce cadre est réinterprété et complété à mesure que les activités spatiales commerciales se développent.

- La croissance de l’économie spatiale repose sur une concurrence dans les technologies critiques et émergentes (CET), comme l’IA, les semi-conducteurs, l’informatique quantique, les services cloud, les drones, etc.

- Avant toute chose, le leadership technologique dépend de l’investissement dans le capital humain.

- Trois grands défis structurent le secteur spatial : repenser la formation, attirer des capitaux dans un secteur à risque et permettre l’accès aux infrastructures grâce à des partenariats intersectoriels.

L’économie spatiale est en pleine ébullition. En juillet 2021, la viabilité commerciale des vols spatiaux privés a été démontrée par deux entreprises : Virgin Galactic de Richard Branson et Blue Origin de Jeff Bezos. La même année, le rover Zhurong de l’administration spatiale nationale chinoise (CNAS) a fait son apparition sur Mars aux côtés de Perseverance (NASA). Tandis que les analystes estiment le marché du secteur spatial à environ 1,8 milliard de dollars d’ici 2035, ces progrès mettent en lumière de nouvelles manières d’aborder l’espace, mêlant gouvernements et entreprises privées.

Cette économie nouvelle comprend diverses activités qui vont du déploiement de satellites pour des systèmes de navigation au tourisme spatial en passant par l’exploration planétaire. La mission Dragonfly programmée par la NASA pour 2028 est un bon exemple de collaboration entre le public et le privé. Celle-ci va permettre à un drone volant de naviguer dans l’atmosphère de Titan, une des lunes de Saturne. Pour ce faire, le robot sera équipé de technologies privées déjà utilisées par l’hélicoptère Ingenuity sur Mars. Le Falcon Heavy de SpaceX est déjà réservé pour son lancement. Ces collaborations nouvelles ont pour conséquence d’accroître les capacités spatiales.

Les bases juridiques des activités spatiales ont été jetées par le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 qui désigne l’espace comme un bien commun de l’humanité, et par l’Accord sur la Lune de 1979, qui interdit la propriété des ressources. Cependant, ces cadres sont réinterprétés et complétés à mesure que les activités spatiales commerciales se développent. Par exemple, les accords Artémis de 2020, aux États-Unis, représentent l’une de ces évolutions, créant des accords multilatéraux non contraignants pour la coopération spatiale. En juillet 2025, 56 pays ont signé ces accords. Parallèlement, les programmes spatiaux nationaux se sont multipliés à l’échelle mondiale, la loi spatiale européenne de la Commission européenne de juin 2025 vise explicitement à assurer le leadership de l’UE dans l’économie spatiale. Ces initiatives politiques coïncident avec des progrès technologiques, notamment dans le domaine de l’IA et de la robotique, deux secteurs clefs qui ont participé à réduire les coûts des vols spatiaux et accélérer l’innovation.

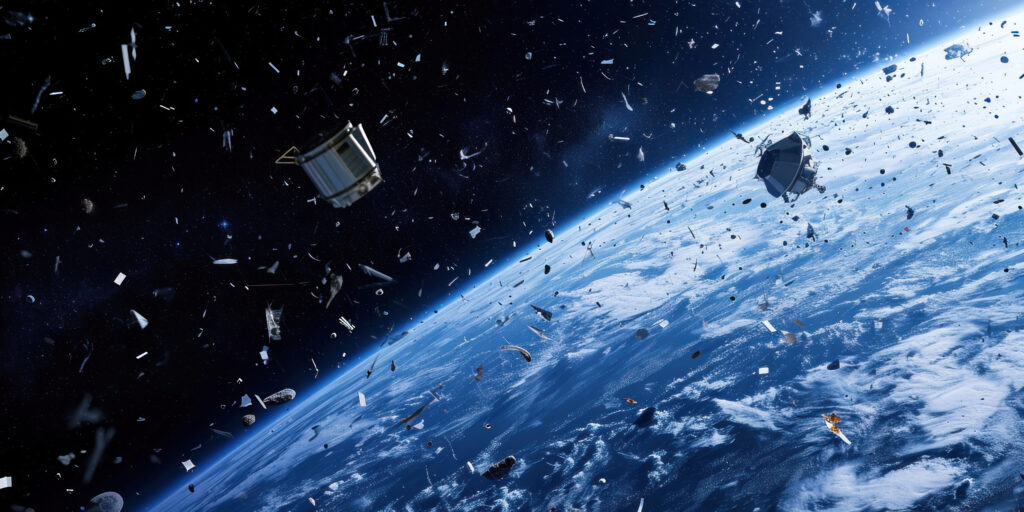

Les intérêts commerciaux ont également façonné l’environnement réglementaire. Les États-Unis ont légiféré sur l’extraction des ressources spatiales pour leurs citoyens en 2015 – le Luxembourg, les Émirats arabes unis et le Japon ont adopté des dispositions similaires. Plus récemment, en août 2025, les décrets présidentiels de la Maison-Blanche ont mis l’accent sur le leadership commercial des États-Unis dans le domaine spatial. Cette orientation politique reflète les attentes selon lesquelles l’économie spatiale permettra de fournir un accès Internet par satellite, une navigation améliorée, un commerce en orbite terrestre basse, du tourisme spatial, de la production industrielle dans l’espace, l’exploitation minière des astéroïdes et des colonies potentielles au-delà de la Terre. Ces opportunités plus ou moins futuristes sont soumises à des défis importants, notamment les risques croissants pour les satellites et les missions face aux débris spatiaux en orbite basse.

Alors que les États-Unis, la Russie et la Chine sont responsables de la plupart des débris orbitaux, le cadre réglementaire reste sous-développé. L’absence de définitions communes distinguant les débris des objets fonctionnels complique l’évaluation des risques et donc les décisions d’investissement créant dès lors une incertitude qui pourrait freiner la croissance du secteur.

La croissance de l’économie spatiale repose sur une concurrence plus large pour le leadership dans les technologies critiques et émergentes (CET, en anglais). Ces technologies, souvent à double usage (civil/économique et de défense), comprennent l’IA, les semi-conducteurs avancés, l’informatique quantique, les services cloud, les drones, le GPS, les satellites et la fabrication des matériaux avancés. L’aspect « critique » fait essentiellement référence aux technologies émergentes capables de générer des percées dans des domaines clés d’intérêt national. Les CET se caractérisent par leur nouveauté, leur complexité et leurs besoins en ressources. Elles s’appuient également sur une chaîne d’approvisionnement composée de professionnels hautement qualifiés issus de divers domaines de connaissances, capables de collaborer à l’échelle mondiale et sans entrave dans plusieurs secteurs.

Les CET sont au cœur des industries à forte intensité de connaissances et de technologies (KTI, en anglais), qui ont contribué à hauteur de plus de 9 000 milliards de dollars de revenus à l’échelle mondiale en 2022, soit 11 % du PIB mondial. Cinq économies : les États-Unis, la Chine, l’UE-27, le Japon et la Corée du Sud représentaient 80 % de la valeur mondiale des KTI, soulignant la concentration des capacités technologiques. Cette concentration a donné lieu à des initiatives politiques majeures visant à garantir ou à étendre le leadership technologique.

L’UE propose un fonds européen pour la compétitivité soutenant l’IA, les semi-conducteurs, la robotique, l’informatique quantique, l’espace, les technologies propres et les biotechnologies.

Aux États-Unis, la stratégie nationale de l’administration Trump de 2020 a identifié 20 technologies critiques et émergentes essentielles pour la défense et la compétitivité économique, notamment l’informatique avancée, l’IA, les biotechnologies, l’informatique quantique et les technologies spatiales. La loi CHIPS and Science Act de 2022 a suivi avec 280 milliards de dollars d’engagements sur dix ans pour renforcer les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs et créer la Direction de la technologie, de l’innovation et des partenariats avec les services financiers nationaux (NSF). Un décret présidentiel de mars 2025 a en outre chargé le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche de garantir le leadership des États-Unis grâce à des investissements du secteur privé et à de nouvelles approches de financement de la recherche mettant l’accent sur l’aspect « commercial » de la découverte.

D’autres grandes économies ont poursuivi des stratégies parallèles. La « Boussole de la Compétitivité 2025 » de l’UE propose un fonds européen pour la compétitivité soutenant l’IA, les semi-conducteurs, la robotique, l’informatique quantique, l’espace, les technologies propres et les biotechnologies. La « Vision japonaise de la Société 5.0 » met l’accent sur l’IA, la robotique, la technologie quantique et les semi-conducteurs. Le programme chinois « Made in China 2025 » vise à transformer le secteur manufacturier en tirant parti de sa main‑d’œuvre qualifiée et de sa domination mondiale dans la production de terres rares, essentielles pour l’électronique et les systèmes de défense.

La traduction des avancées scientifiques en applications commerciales passe de plus en plus par les entreprises de deep tech, qui tirent parti des percées scientifiques et techniques pour relever les défis liés à l’énergie, à la sécurité alimentaire, à l’exploration spatiale et au traitement des maladies. Ces entreprises sont confrontées à des défis particuliers : des besoins intensifs en R&D au stade précoce, des besoins en capitaux importants avant la commercialisation, des exigences en matière d’infrastructures spécialisées et une dépendance à l’égard de talents spécialisés dans des domaines tels que l’ingénierie des systèmes quantiques optiques.

Les secteurs de la deep tech recoupent largement ceux des CET, englobant l’IA, les biotechnologies, l’informatique quantique, les technologies spatiales et les technologies de défense. Conscient de ce lien, l’Institut européen d’innovation et de technologie a lancé l’initiative Deep Tech Talent, qui vise à former un million de personnes dans 15 domaines d’ici 2025. Près d’un tiers du capital-risque européen est désormais consacré à des investissements dans les technologies de pointe. De même, le gouvernement américain a été un investisseur majeur dans ce domaine, même si les coupes budgétaires prévues pour 2025 dans des agences, telles que la NSF, ont suscité des inquiétudes quant à la pérennité de ce soutien. La Chine a adopté une approche stratégique en créant un fonds de 138 milliards de dollars soutenu par le gouvernement et destiné à l’informatique quantique et aux technologies spatiales.

Le classement 2024 des villes scientifiques du Nature Index met en avant que la moitié des 20 premières villes scientifiques mondiales se trouvent désormais en Chine.

La concurrence pour le leadership technologique dépend en fin de compte du capital humain. La Chine forme chaque année beaucoup plus d’étudiants en STEM que les États-Unis, l’Europe et le Japon cumulés, avec plus de 40 % des diplômes universitaires chinois dans les domaines STEM, contre 20 % aux États-Unis. Le classement 2024 des villes scientifiques du Nature Index a renforcé cette tendance, montrant que la moitié des 20 premières villes scientifiques mondiales se trouvent désormais en Chine. Les États-Unis ont historiquement compensé leur production nationale en STEM par le recrutement de talents internationaux, en particulier en provenance de la Chine et de l’Inde. Cependant, cet avantage est remis en cause par des changements politiques. Les incertitudes budgétaires et les annulations de subventions ont contribué au départ de chercheurs des institutions américaines. La proclamation présidentielle de septembre 2025 imposant des frais de 100 000 dollars pour les nouvelles demandes de visa H‑1B a particulièrement affecté le secteur technologique, ce qui pourrait accélérer le flux de talents vers les pays concurrents.

Si l’attention se concentre principalement sur les grands pôles technologiques, les écosystèmes d’innovation régionaux jouent également un rôle important dans le développement des technologies spatiales et des technologies critiques et émergentes. Le Nouveau-Mexique offre un exemple utile de la manière dont les États peuvent soutenir le développement technologique grâce à des investissements dans les infrastructures et les institutions de recherche. Le Spaceport America, propriété de l’État, met à disposition des installations d’essai de fusées utilisées par des entreprises telles que SpaceX, offrant ainsi l’accès à des infrastructures spécialisées dont la reproduction nécessiterait des investissements privés considérables. À la New Mexico Tech, les chercheurs appliquent les principes du biomimétisme pour développer des technologies de drones dont les applications vont de l’exploration planétaire à la surveillance de la faune sauvage et à la sécurité aérienne.

Un projet examine comment la coloration des papillons monarques contribue à la conservation de l’énergie pendant leur migration d’environ 5 000 km, avec des résultats qui pourraient permettre d’améliorer l’efficacité de l’aviation. Une autre initiative consiste à développer des capteurs volants de l’ordre du milligramme, inspirés des graines de pissenlit, pour l’exploration de Mars. Ces capteurs utilisent des matériaux piézoélectriques pour capter l’énergie solaire et atmosphérique, ce qui leur permet de fonctionner de manière autonome dans les tubes de lave martiens. D’autres recherches portent sur des drones de surveillance respectueux de la nature, utilisant des animaux empaillés qui se fondent dans la population animale, et fournissant des informations sur la physique du vol des oiseaux et les comportements de vol en groupe applicables à l’aviation commerciale. Ces résultats contribuent au développement de drones représentant des oiseaux prédateurs, conçus pour réduire les collisions coûteuses avec les oiseaux dans les aéroports. La réserve naturelle nationale Bosque del Apache au Nouveau-Mexique constitue un observatoire idéal pour ces recherches.

Au-delà des résultats de la recherche, le New Mexico Tech se développe en tant que pôle régional de technologie des drones grâce à des initiatives de développement de la main‑d’œuvre. Un programme sur les drones destiné aux élèves de la maternelle à la terminale permet aux lycéens de concevoir et de construire des drones pendant les sessions d’été, tandis qu’environ 40 étudiants diplômés de diverses disciplines ont participé à des recherches sur la technologie des drones, le biomimétisme et l’exploration planétaire.

Beaucoup de ces étudiants ont reçu des prix prestigieux pour leurs contributions, qui sont souvent célébrées sur les réseaux sociaux. Ces étudiants tissent très tôt des liens au sein d’une équipe et participent à des conférences majeures, telles que la conférence 2025 AIAA Aviation and ASCEND, où ils présentent leurs travaux sur les drones et les systèmes aérospatiaux. D’importantes actions de sensibilisation de la communauté locale/régionale, qui suscitent l’enthousiasme quant à la manière dont le NMT révolutionne la technologie des drones, sont également menées de manière continue par le biais d’un certain nombre de médias, notamment des interviews avec, par exemple, New Mexico Frontiers Digital Show KRQE.

Une filière drone est en cours de conception afin de relier les collèges communautaires du Nouveau-Mexique et de créer une voie pour que la future génération d’étudiants puisse contribuer activement à la main‑d’œuvre destinée à l’industrie aérospatiale de l’État. Parmi les installations disponibles, il existe également une cage grillagée pour drones où tous les types de drones peuvent être testés sans avoir à se soucier d’enfreindre les règles de l’administration fédérale d’aviation (FAA).

Avec la demande croissante des gouvernements du monde entier pour un meilleur retour sur investissement dans la recherche scientifique, le ciblage stratégique des CET devrait s’intensifier, avec des attentes accrues en matière de résultats révolutionnaires. Cependant, pour libérer le potentiel de ces technologies, il faut relever plusieurs défis interdépendants. Premièrement, le développement de talents interdisciplinaires dans le domaine des hautes technologies nécessite de repenser les approches en matière d’éducation et de formation afin de favoriser la collaboration au-delà des frontières disciplinaires traditionnelles. Deuxièmement, il reste difficile, dans le cadre des structures de financement conventionnelles, d’attirer des capitaux d’investissement acceptant des risques techniques élevés et des délais de développement prolongés. Troisièmement, l’accès aux infrastructures dépend de partenariats intersectoriels entre les pouvoirs publics, les universités et l’industrie, relations qui nécessitent un engagement soutenu et l’harmonisation des incitations.

L’exemple du New Mexico Tech illustre comment ces défis peuvent être relevés grâce à des approches coordonnées combinant des installations de recherche, des partenariats intersectoriels et le développement de talents à plusieurs niveaux. En reliant les réalisations scientifiques aux applications pratiques, ces écosystèmes peuvent éclairer les décisions d’investissement public-privé et accélérer la commercialisation des technologies. Le succès de l’économie spatiale émergente et des secteurs technologiques connexes dépendra en fin de compte de l’efficacité avec laquelle les nations et les régions relèveront ces défis fondamentaux tout en favorisant l’innovation dans les domaines public et privé. L’expansion continue des activités spatiales, combinée aux progrès des technologies critiques et émergentes, laisse présager que les prochaines décennies verront des développements importants dans la manière dont l’humanité accède à l’espace et l’utilise. Ces développements seront façonnés autant par les choix politiques et les arrangements institutionnels que par les capacités technologiques.