Hi, hallo, hola, trois langues, une salutation et un ralentissement du vieillissement cérébral. Ce 10 novembre 2025, le résultat d’une vaste enquête épidémiologique menée dans vingt-sept pays européens a été publié dans nature aging 1. Ses conclusions : le multilinguisme réduit de moitié le risque de déclin cérébral, soit un bénéfice en lice avec celui d’une activité physique régulière ou d’un sommeil réparateur quotidien.

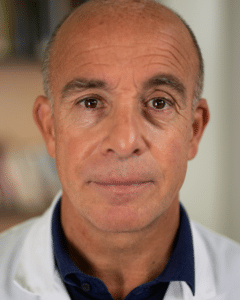

Savoir jongler entre les idiomes ne consiste pas seulement à franchir avec aisance des frontières linguistiques, ni à élargir son horizon social et culturel : c’est aussi desserrer l’étreinte du temps sur notre cerveau. L’hypothèse selon laquelle la gymnastique cérébrale du multilinguisme protège le cerveau gagne aujourd’hui en crédibilité. Et c’est d’ailleurs celle-ci qu’une vaste étude, menée par Lucie Amoruso, spécialiste en neuroscience travaillant au Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) en Espagne, et ses collègues mettent en avant.

L’âge biologique et l’âge chronologique

Pour tester le lien supposé entre multilinguisme et santé cérébrale, les auteurs ont analysé les données de plus de 86 000 personnes âgées vivant dans vingt-sept pays européens. Ils ont conçu un indicateur précis du vieillissement en mesurant l’écart entre l’âge biologique — estimé à partir d’un ensemble de marqueurs liés au mode de vie et à la santé — et l’âge chronologique, c’est-à-dire l’âge civil. Pour objectiver cet écart, ils ont créé l’indice : l’âge bio-comportemental (ABC). Le verdict est sans ambiguïté : la pratique de plusieurs langues ralentit la marche de cette horloge bio-comportementale, tandis que le monolinguisme l’accélère. En d’autres termes, parler plusieurs langues réduirait le risque d’afficher — aujourd’hui comme demain — un profil de santé mentale « plus âgé » que ne le laisserait supposer l’état civil.

Le risque de démence est estimé à environ 5 % chez les monolingues, 0,4 % chez les bilingues et demeure très faible chez ceux qui maîtrisent trois langues ou plus

Depuis des années, les indices s’accumulaient : le multilinguisme semble nourrir la réserve cognitive, cette faculté du cerveau à plier sans rompre sous l’effet du temps ou de la maladie. Mais, il est vrai aussi que les méta-analyses offraient jusqu’ici un tableau peu clair, desservies par des échantillons trop restreints, des marqueurs de vieillissement trop indirects, des mesures du multilinguisme imprécises ou subjectives, et un contrôle défaillant des contextes socio-environnementaux, parfois dévoyé par des présupposés idéologiques tenaces.

Malgré ce flou, le lien entre apprentissage des langues et protection contre la neurodégénérescence s’est affirmé de plus en plus. Une étude communautaire conduite en 2024 auprès de 1 234 participants de la région de Bangalore, en Inde — tous âgés de plus de soixante ans et pratiquant notamment le tamoul, l’anglais ou l’hindi 2 — a soumis les sujets à des tests évaluant leurs capacités cognitives générales, dont la mémoire, ainsi qu’à des outils diagnostiques ciblant la démence, la maladie d’Alzheimer ou les troubles cognitifs légers. Le degré de maîtrise d’une ou plusieurs langues a été mesuré en parallèle. Les analyses ont mis en évidence un effet significatif du bilinguisme sur le risque de démence : estimé à environ 5 % chez les monolingues, il chute à 0,4 % chez les bilingues et demeure très faible chez ceux qui maîtrisent trois langues ou plus.

La contrebalance de la « réserve cognitive »

Parler plusieurs langues contribuerait donc à fortifier la capacité de notre cerveau à fonctionner avec aisance, quand bien même des remaniements structurels seraient à l’œuvre. On nomme « réserve cognitive » cette faculté adaptative : un capital cérébral grâce auquel l’information se fraye de nouvelles voies au sein des réseaux neuronaux pour contrebalancer les dysfonctionnements liés à l’âge. Cette méthode de contournement, facteur de protection, tient non seulement à l’essor des circuits sollicités par la communication multilingue, mais surtout à la souplesse mentale que cette pratique impose. Passer d’une langue à l’autre mobilise un faisceau complexe de territoires cérébraux et demande de mettre en sourdine, provisoirement au moins, celles qui ne sont pas utilisées selon un processus d’ « inhibition cognitive » (voir l’article « Mettre sur pause son intuition pour favoriser la réflexion », Polytechnique Insights) 3. Ce mécanisme de contournement sollicite au premier chef les régions associées aux fonctions exécutives, lesquelles tendent à décliner avec l’âge.

Ainsi, la pratique de plusieurs langues contribuerait à garder l’esprit vif plus longtemps. En alliant approches transversales et longitudinales au sein de vastes cohortes représentatives, et en intégrant la complexité de l’exposome humain — langues, activité physique, tissu social, inégalités plus ou moins fortes, qualité de l’air, alimentation, rôle des institutions —, Amoruso et ses collègues ont pu estimer un âge bio-comportemental à partir d’un faisceau de facteurs de risque et de protection. L’écart entre l’âge prédit et l’âge civil devient dès lors un indicateur sensible, plus fin qu’un simple diagnostic de déclin cognitif, afin de cartographier les trajectoires du vieillissement à l’échelle des populations.

Un levier de santé publique

Demeure la question des variations d’un pays à l’autre. Même une fois les contextes nationaux pris en compte, l’effet protecteur du multilinguisme persiste. Mieux encore, la modélisation de l’index ABC permet de confronter directement le statut linguistique à l’éducation, à l’activité physique ou aux maladies chroniques, et d’en dégager la part propre. Dans des cadres variés — certes circonscrits à l’Europe — et sous des contrôles rigoureux, le multilinguisme s’impose ainsi comme un puissant rempart contre le vieillissement cérébral. Apprendre une langue supplémentaire apparaît dès lors comme un comportement modifiable, de même nature que d’autres leviers de santé publique, et l’ABC comme un outil opérationnel pour observer, à grande échelle, comment l’expérience quotidienne module le rythme des années dans notre cerveau.

Cette enquête épidémiologique à grande échelle marque une avancée majeure vers la mise en place de stratégies mondiales en matière de santé publique qui intègrent les facteurs cognitifs, sociaux et culturels. Elle devrait infléchir le ton d’un débat longtemps trop polarisé. L’hypothèse était certes plausible, nourrie par des observations comportementales héritées de nos aïeux, mais elle restait loin de faire l’unanimité. La littérature la plus récente invite désormais à penser le multilinguisme non comme une étiquette binaire, mais comme un continuum d’engagement : compétences, fréquence d’usage, alternance active. Des mesures fines montrent déjà comment cet engagement module la cognition et la dynamique neuronale au fil de la vie, prolongeant les théories qui relient multilinguisme, réserve cognitive et contrôle adaptatif chez des sujets évoluant dans un monde de changement permanent.

Les cadres de la prévention de la démence accordent une place croissante à la recherche de variables d’ajustement, il est temps d’y faire entrer l’usage de plusieurs langues

Reste que l’ampleur même de l’étude d’Amoruso et ses collaborateurs fait à la fois sa force et sa limite. En s’appuyant sur des données démographiques pan-européennes, elle lisse les singularités de l’expérience : on ne vit pas de la même façon une langue apprise sur les bancs de l’école et l’art de naviguer chaque jour entre plusieurs idiomes. C’est aussi ce qui rend le résultat plus saisissant : malgré cette approximation, l’effet protecteur demeure évident. Le constat plaide pour une véritable complémentarité des approches : aux études fines, la tâche de percer les mécanismes ; à l’épidémiologie de grande échelle, celle de montrer que la protection se généralise, même lorsque la variable linguistique n’est saisie qu’à grands traits.

Comment en tirer parti ?

À l’ère des outils de traduction instantanée, cette compétence à acquérir de nouvelle langue demeure précieuse, quand bien même les technologies visant à faciliter les échanges mondiaux gagnent du terrain. Contrairement à bien des interventions onéreuses, la pratique de plusieurs langues n’est ni un luxe ni un privilège : elle naît de la nécessité, s’enracine dans la communauté, saisit l’opportunité. Inscrite dans l’ordinaire, transversale aux clivages sociaux, culturels et économiques, elle offre un levier peu coûteux et extensible, à tous. Si elle accroît la résilience face à l’âge, alors promouvoir l’apprentissage des langues à l’école, protéger les langues des minorités, et multiplier les occasions de pratique tout au long de la vie devrait compter autant que les campagnes qui visent à nous faire bouger davantage ou à cesser de fumer. Les cadres de la prévention de la démence accordent une place croissante à la recherche de variables d’ajustement ; il est temps d’y faire entrer l’usage de plusieurs langues.

Reste une question décisive, lourde d’enjeux scientifiques et surtout pratiques. Sous le terme générique de multilinguisme se cachent en réalité deux expériences fort distinctes : apprendre de nouvelles langues demande un effort ponctuel et intense ; quand demeurer polyglotte requiert de pratiquer simultanément différentes langues, les entretenir, les faire vivre. L’une et l’autre dimension (apprentissage versus entretien) peuvent façonner la réserve cognitive, mais pas nécessairement par les mêmes mécanismes ni aux mêmes moments. La première est épisodique et exigeante ; la seconde, continue, faite de maintenance, d’ajustements, de sociabilités, requiert ténacité et persévérance de la part du sujet. On peut attendre de chacune des adaptations neurocognitives différentes, dans l’espace cérébral comme dans le temps. La recherche devrait donc s’ouvrir sur un double front : d’une part, des essais d’intervention pour tester si l’enseignement de langues nouvelles à l’âge mûr améliore les fonctions cognitives, et avec quelle efficacité, quelle ampleur, quelle durabilité ; d’autre part, des études longitudinales, notamment chez les personnes âgées, afin de montrer comment les variations d’un multilinguisme déjà présent modulent les trajectoires du vieillissement. Il n’est pas certain que toutes empruntent la même courbe : la retraite, l’amenuisement des réseaux sociaux, les changements de contexte peuvent infléchir l’engagement linguistique.

Conforter ces résultats par des protocoles robustes exigera des outils plus précis et des suivis longitudinaux au long cours. Le gain potentiel est considérable : comprendre non seulement si le multilinguisme protège, mais aussi mieux définir la notion de réservoir cognitif devient urgent pour contrer la dette cognitive que produit l’usage de l’intelligence artificielle générative. Si l’idée n’est pas neuve ; la démonstration, elle, gagne aujourd’hui en ampleur et en assise interdisciplinaire. Le centre de gravité du débat se déplace : il ne s’agit plus tant d’attester un effet désormais bien établi des bénéfices du multilinguisme sur le ralentissement du vieillissement cérébral, que d’en cartographier les mécanismes, d’en préciser les frontières et d’en convertir le potentiel en politiques publiques éclairées capables de s’opposer au déploiement des traducteurs numériques. Comme le rappelle Henry Ford : « Quiconque cesse d’apprendre une langue est vieux, qu’il ait vingt ou quatre-vingts ans. Quiconque continue d’apprendre reste jeune pour toujours ».