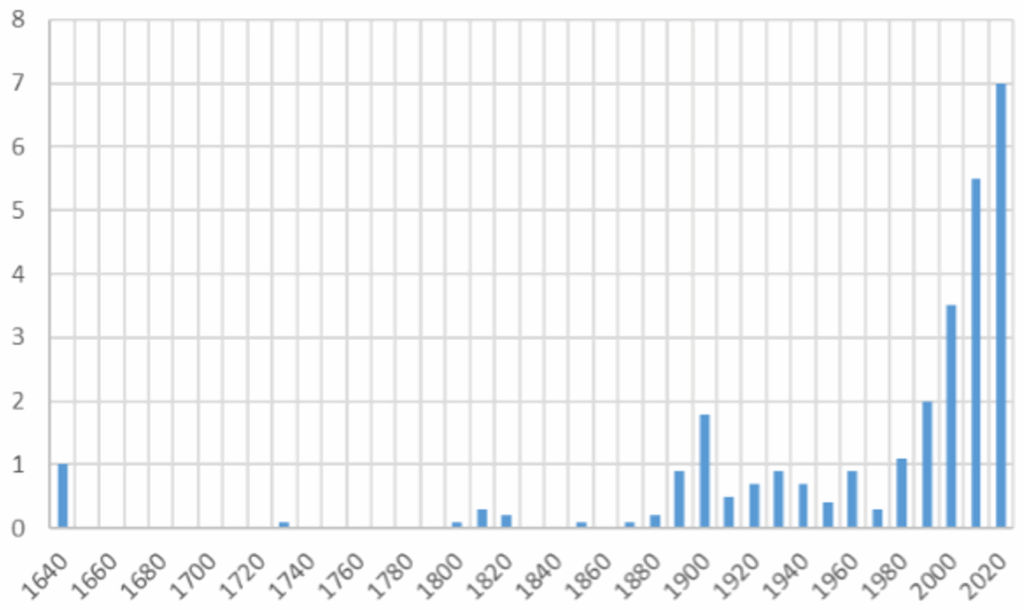

Fin mai 2025, le village de Blatten en Suisse était en grande partie détruit par l’effondrement d’un glacier, faisant une victime. En montagne, un évènement source – des pluies intenses ou des températures élevées – peut déstabiliser les terrains en pente1. Cela entraîne parfois des processus en cascade, menant par exemple à un éboulement rocheux ou l’effondrement d’un glacier. Ces risques ont toujours existé, mais le réchauffement climatique d’origine anthropique altère leur fréquence, amplitude et localisation2. En cause ? Sous l’effet de la hausse des températures, les glaciers et le permafrost fondent, ce qui diminue la stabilité des pentes. En France, le nombre d’événements glaciaires et périglaciaires a accéléré à la fin du petit âge glaciaire (fin du XIXe siècle), puis depuis 1980 (figure 1). Dans les régions où les glaciers sont de petite taille, comme les Alpes et les Pyrénées, de nombreux glaciers vont disparaître bien avant la fin du siècle, peu importe les efforts d’atténuation mis en œuvre.

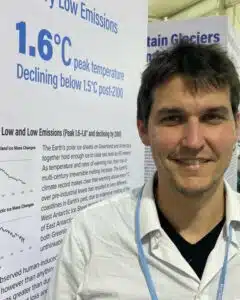

Surveiller la fonte des glaciers est crucial. Risques naturels, ressources en eau douce, hausse du niveau de la mer, tourisme… leur fonte impacte de nombreux aspects de la société. Pourtant, il y a peu, les données restaient très clairsemées à l’échelle du globe. « Avant les satellites, on ne connaissait pas le nombre de glaciers dans le monde », souligne Fabien Maussion. Le premier inventaire mondial des glaciers ne remonte qu’à 20123. Alors que seulement quelques centaines de glaciers sont instrumentés à terre, les mesures satellites fournissent une cartographie et un suivi des changements des près de 220 000 glaciers existants4. « Cela a été une révolution, un nouveau domaine de recherche a été créé : la glaciologie à grande échelle », poursuit Fabien Maussion.

Les données satellites : une révolution pour l’observation des glaciers

Les premières données de glaciologie par satellites sont extraites des images du capteur ASTER embarqué à bord du satellite Terra, en orbite depuis 19995. « La mission n’était pas prévue pour la glaciologie, mais des scientifiques américains ont vite compris son potentiel pour ce domaine de recherche, raconte Étienne Berthier. Les glaciers ont ensuite été très vite intégrés dans les acquisitions. » En pratique, les scientifiques s’appuient sur la stéréoscopie : sur la base de deux images satellite d’une même région légèrement décalées, il est possible de reconstruire la région en 3D. On appelle ce modèle un modèle numérique de terrain (MNT). En comparant la différence d’altitude des glaciers au cours du temps, il est alors possible d’estimer leur fonte6. « Avec les missions satellite ASTER et TanDEM‑X, la communauté scientifique dispose de missions spatiales optiques et par radars qui permettent d’évaluer les changements d’altitude des glaciers dans le monde entier au cours des deux dernières décennies », écrivent les auteurs d’un article de la revue The Cryosphere.

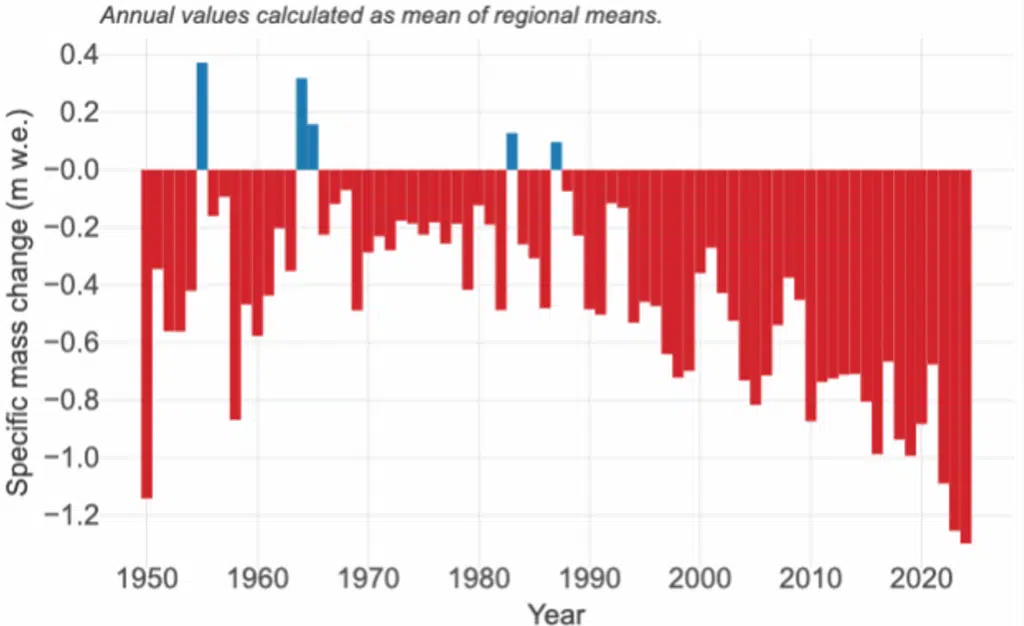

Résultat, les connaissances sur les glaciers explosent, et ils deviennent de véritables témoins clés du changement climatique. Changement de masse (figure 2), vitesse d’écoulement en surface, extension ou encore couverture neigeuse des glaciers mondiaux sont scrutés en détail par les satellites, embarquant toujours plus d’instruments – interféromètre, radar, laser, gravimètre7. En 2021, la première estimation des variations de volume de l’ensemble des glaciers est publiée : entre 2000 et 2019, les glaciers ont perdu 267 milliards de tonnes par an, représentant 1/5ème de la hausse globale du niveau marin8. Ces données récemment actualisées montrent une accélération de 36 % entre la première et la deuxième décennie de la période étudiée9. « Nous avons également mis en évidence que le recul des glaciers n’est pas homogène sur toute la planète », complète Étienne Berthier. En complétant avec des données plus anciennes issues de mesures de terrain, une autre étude montre que, depuis 1976, les glaciers ont perdu plus de 9 000 milliards de tonnes10. Soit une élévation du niveau marin global de plus de 2 cm uniquement due à la fonte des glaciers montagneux.

Entre fontes inévitables des glaciers et importance des mesures d’atténuation

« Nous utilisons ces informations primordiales sur le passé pour calibrer nos modèles mathématiques, souligne Fabien Maussion. Nous pouvons ainsi calculer des projections sur les futurs changements de masse des glaciers et leur contribution au niveau marin. Cela informe le GIEC et les décideurs, et n’est possible que grâce aux satellites. » En mai dernier, une équipe internationale (dont Fabien Maussion) montre que la perte de certains glaciers – comme ceux des Alpes – est inéluctable aux niveaux actuels de réchauffement11. Mais les scientifiques mettent aussi en évidence l’importance de l’atténuation du changement climatique : deux fois plus de masse glaciaire serait perdue si le réchauffement atteint 2,7 °C d’ici la fin du siècle (la trajectoire actuelle) au lieu de 1,5 °C.

Les données satellites ont révélé l’ampleur globale de la fonte des glaciers au cours des deux dernières décennies. « Il n’existe pourtant aucune mission satellite dédiée aux glaciers, et certaines missions actuelles vont s’arrêter d’ici 2 ou 3 ans, regrette Étienne Berthier. Pour assurer la continuité des observations à haute résolution spatio-temporelle, nous faisons la promotion auprès des agences spatiales de la mission 4D Earth. » Le changement climatique étant un processus long, des données couvrant plusieurs décennies sont nécessaires pour quantifier les conséquences. Si elles existent pour certains glaciers grâce aux mesures de terrain plus anciennes, elles sont rares dans certaines régions d’Asie et en Amérique du Sud. Enfin, impossible de se passer de données de terrain grâce aux satellites. « Les mesures de terrain permettent de réaliser des bilans saisonniers, de mesurer la densité ou encore l’épaisseur des glaciers. Il est par exemple indispensable de connaître la densité de la neige qui recouvre les glaciers et son changement au cours du temps pour calculer des changements de masse à partir des données satellites », conclut Étienne Berthier.