Empreinte carbone des activités spatiales : le vrai, le faux et l’incertain

- Il existe aujourd’hui un manque de connaissance à propos de l’impact des fusées envers la haute atmosphère, notamment par rapport à ses rejets de particules.

- Entre 2019 et 2024, la quantité de carburant utilisé par les fusées a plus que triplé et à ce rythme l’impact climatique du spatial pourrait atteindre celui de l’aviation.

- Cependant, le calcul coût-bénéfice des missions d’observation de la Terre est difficile et nécessite un débat, ainsi qu’un arbitrage politique.

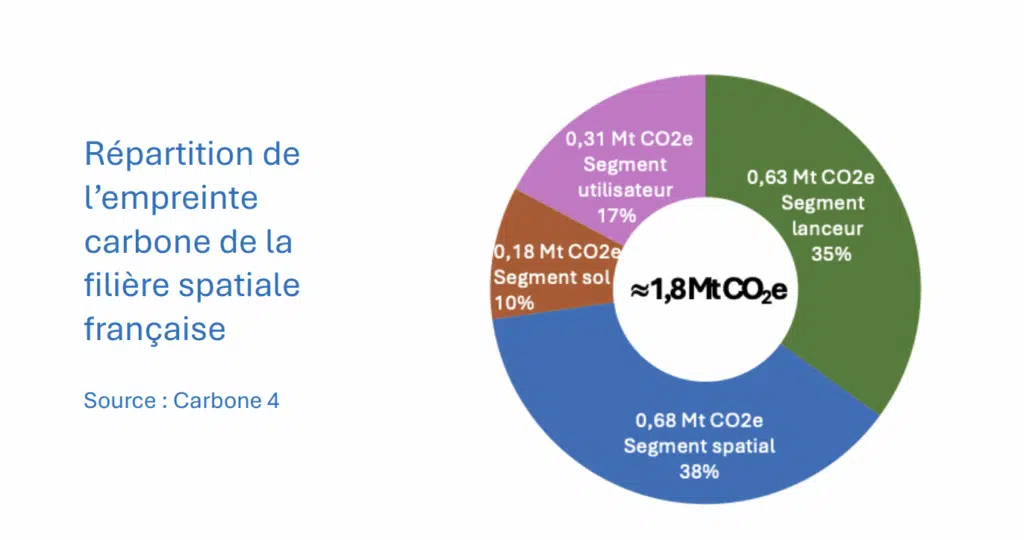

- D’après le CNES, l’empreinte carbone du secteur spatial à l’échelle nationale s’élève à 1,8 million de tonnes de CO2 équivalent, soit 0,3% des émissions nationales françaises.

- L’un des problèmes actuels est lié à la croissance du nombre de lancements qui, par le moyen des lanceurs réutilisables, engendre un effet rebond.

Provoquant une empreinte carbone conséquente, les activités spatiales demeurent malgré tout importantes pour la science et la société. Mais, la priorisation de ses usages reste nécessaire, car, là où le tourisme spatial ne présente aucun intérêt sociétal, les missions d’observation sont prépondérantes dans la compréhension de la Terre. Loïs Miraux, chercheur indépendant et spécialiste des impacts environnementaux des activités spatiales, et Jürgen Knödlseder, directeur de recherche CNRS à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie, croisent leurs expertises.

#1 Le tourisme spatial est une catastrophe environnementale

VRAI

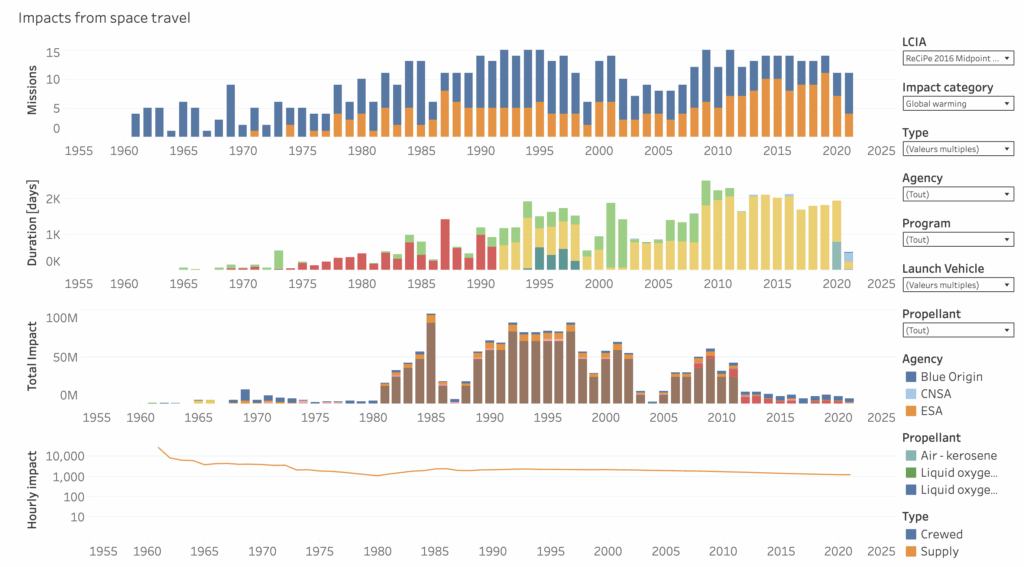

Jürgen Knödlseder. Face au développement des vols spatiaux commerciaux, Carbajales-Dale et Murphy ont calculé l’empreinte carbone des vols spatiaux habités1. Sur l’ensemble du cycle de vie, ils estiment que le coût climatique s’élève à 1500 kg de CO2 équivalent par heure. Soit l’équivalent horaire de 60 à 100 bus diesel qui rouleraient en même temps. Pour moi, le tourisme spatial n’est pas une priorité.

Loïs Miraux. Le tourisme spatial dégrade la perception du public. Cela donne à penser que c’est un modèle à suivre, et peut décourager les populations d’agir en faveur de la décarbonation au quotidien.

#2 Le spatial contribue au réchauffement de l’atmosphère

VRAI

LM. Le spatial est la seule activité humaine qui impacte la haute atmosphère, et en particulier la stratosphère [NDLR : située entre 12 et jusqu’à 50 km d’altitude]. Certaines analyses du cycle de vie ou ACV [NDLR : une méthode qui permet de calculer l’ensemble de l’empreinte carbone d’une activité] ont été réalisées, mais très peu sont rendues publiques.

En juin dernier, dans le cadre de sa feuille de route pour la décarbonation de la filière, le CNES a révélé la toute première étude mondiale sur l’empreinte carbone du secteur spatial à l’échelle nationale. Les émissions annuelles de la filière s’élèvent à 1,8 million de tonnes de CO2 équivalent (figure 1), soit 0,3% des émissions nationales françaises. Ces chiffres sont plus élevés que les estimations précédentes réalisées par les scientifiques. Une seule étude de 2018 évalue l’empreinte du secteur à l’échelle mondiale : les émissions sur une année sont estimées à 6 millions de tonnes, soit 0,01% des émissions anthropiques mondiales2.

La responsabilité des différentes phases – construction de la fusée, lancement, production de carburant, etc. – varie en fonction du type d’engin. Le CNES estime que la fabrication et le transport des fusées et satellites représentent la part la plus importante des émissions.

D’autres auteurs3 évaluent le forçage radiatif [NDLR : correspondant à l’effet de réchauffement de l’atmosphère] du lancement des fusées à 16 mW/m2. À titre de comparaison, le forçage radiatif de l’aviation s’élève actuellement à 100mW/m2.

#3 Les données spatiales d’observation de la Terre sont nécessaires pour surveiller l’évolution du climat

VRAI

LM. Certaines applications du spatial sont indispensables, je pense notamment aux missions scientifiques d’étude du système Terre et à la gestion des catastrophes naturelles. La question des usages prioritaires doit être posée.

JK. Beaucoup d’applications du spatial sont vitales pour les sociétés modernes. Je suis convaincu que les missions d’observation de la Terre ont un bénéfice pour la planète plus important que leurs effets délétères. Mais ce calcul coût-bénéfice est difficile et nécessite un débat et un arbitrage politique. Il y a également un important effort à fournir concernant les données produites, car beaucoup d’entre elles ne sont pas utilisées et, en les mutualisant, les missions spatiales pourraient être optimisées.

#4 L’empreinte carbone du secteur est quantifiable et les évolutions technologiques peuvent atténuer celle-ci

INCERTAIN

LM. Concernant les évolutions technologiques, on pense bien sûr aux lanceurs réutilisables. J’ai conduit une analyse du cycle de vie pour le CNES, celle-ci a révélé que le bilan sur le climat était nul, mais positif (économie de 20 à 30%) sur les ressources. Les lanceurs réutilisables sont plus lourds en raison des composants supplémentaires et du carburant nécessaire pour l’atterrissage, c’est ce qui réduit leur intérêt climatique.

Enfin, nous manquons de connaissances sur les effets des fusées sur la haute atmosphère. Les fusées y rejettent notamment des particules (suies et alumine) en très grosse quantité. Or elles y restent beaucoup plus longtemps que lorsqu’elles sont émises dans la basse atmosphère : l’effet de réchauffement des suies est 500 fois plus élevé en haute atmosphère qu’en basse atmosphère. La quasi-totalité de l’impact climatique lié au lancement des fusées est lié à l’émission de ces particules. Les lanceurs réutilisables n’aideront pas sur ce point.

JK. L’un des effets méconnus nous inquiétant est lié à la couche d’ozone. L’impact du spatial pourrait devenir comparable à celui des activités humaines avant la mise en place du protocole de Montréal qui a permis son rétablissement.

#5 Le secteur du spatial restera toujours polluant

VRAI

LM. La technologie ne permettra pas de contourner totalement cela. Même avec les meilleurs carburants, les fusées émettront toujours de la vapeur d’eau et des oxydes d’azote, mais aussi des particules métalliques en quittant ou en rentrant dans l’atmosphère4, affectant le climat et l’ozone.

À cela s’ajoute l’évolution du secteur. Historiquement, les missions satellites couvraient de façon plus équilibrée les besoins scientifiques, militaires et de télécommunication. Mais le nombre de satellites en orbite a explosé, notamment avec Starlink : il est passé d’environ 2000 dans les années 2010 à un peu moins de 13 000 aujourd’hui. Entre 2019 et 2024, la quantité de carburant consommé par les fusées a plus que triplé. Si le rythme actuel se poursuit, l’impact climatique du spatial pourrait atteindre celui de l’aviation d’aujourd’hui.

INCERTAIN

JK. Le problème du spatial est surtout lié à la croissance exponentielle du nombre de lancements. Les évolutions technologiques comme les lanceurs réutilisables permettent de faire baisser les coûts et produisent un effet rebond : le nombre de lancements augmente. Je pense qu’une réglementation internationale est nécessaire, il n’est pas raisonnable de laisser des acteurs privés congestionner l’espace.

Les scientifiques, même s’ils ne représentent qu’une petite partie de l’empreinte carbone du secteur, doivent aussi se questionner. Nous avons évalué l’empreinte carbone de l’astrophysique : elle s’élève à environ un million de tonnes de CO2 équivalent par an, soit 36 tonnes CO2 équivalent/an par astronome. C’est un domaine de recherche très impactant. Les missions spatiales dominent largement l’empreinte, et en particulier l’envoi de sondes pour explorer notre système planétaire. J’interroge l’intérêt de ce type de recherche, la société devrait pouvoir décider la part du budget carbone restant qui devrait y être alloué.

Enfin, nous avons énormément de données qui n’ont jamais été exploitées. Depuis quelques années, je travaille uniquement sur les archives. Nous avons fait de belles découvertes, notamment sur l’hypothèse de l’origine des positrons au centre de la Voie lactée.