Parmi les efforts les plus récents et les plus significatifs pour percer les mystères du fonctionnement de notre psyché, nous nous attarderons sur les progrès fulgurants accomplis dans le domaine de la psychologie cognitive. Ces avancées ont révolutionné notre compréhension de l’esprit humain, marquant une ère nouvelle dans l’étude des mécanismes mentaux. Un des apports les plus notables nous vient de Daniel Kahneman, cofondateur de l’économie comportementale et lauréat du prix Nobel d’économie en 2002. Sa contribution majeure réside dans la distinction qu’il a établie entre nos différents états mentaux, hypothèse audacieuse et désormais incontournable. Il proposa que nos états mentaux puissent osciller au fil du temps, entre deux modes de pensée diamétralement opposés : le premier, baptisé Système 1, est rapide, intuitif et automatique, tandis que le second, le Système 2, se caractérise par sa lenteur, son analyse approfondie et son caractère pondéré.

Pour illustrer ces deux systèmes mentaux, prenons un exemple simple : à la question « Combien font 2 + 2 ? », c’est le Système 1 qui apporte sa réponse grâce à l’usage d’une routine mentale. Mais si l’on demande « Combien font 17 x 24 ? », le Système 2 est alors requis pour mobiliser des ressources mentales afin de décortiquer ce problème en composantes plus simples. Toutefois, le passage du Système 1 au Système 2 n’est pas automatique : il nécessite une détection du conflit ou de l’erreur potentielle, suivie d’un blocage plus ou moins puissant des réponses intuitives.

La psychologie cognitive met en lumière une transition subtile entre les deux grands systèmes de la pensée, une bascule fondée sur un mécanisme fondamental, souvent à l’œuvre dans l’ombre de notre conscience, que nous nommerons l’inhibition frontale. Comme nous l’examinerons plus avant, cette émanation directe de l’activité du cortex préfrontal, joue un rôle cardinal en réprimant les élans réflexes et en neutralisant les réponses automatiques. Elle ouvre ainsi la voie à l’émergence d’une pensée plus réfléchie, plus délibérée — celle-là même que l’on associe à la raison.

Des lobes frontaux sceptiques

Pour le dire avec plus de subtilité, l’intelligence ne saurait se réduire à la seule aptitude du cerveau à décortiquer et traiter des données1 ; elle se loge, bien plus profondément, dans cette alchimie subtile par laquelle les lobes frontaux — et tout particulièrement le cortex préfrontal — exercent leur office de gardiens du discernement, filtrant les influx de l’information à travers le prisme salutaire du doute. Ce doute, loin d’apparaître comme une marque de faiblesse, devient alors l’emblème d’une élégance cognitive : une vigilance sereine, une résistance intime aux séductions trompeuses de l’évidence et du bon sens. Évoquer l’inhibition frontale, c’est nommer cette fonction décisive par laquelle l’esprit suspend l’automatisme, retient l’élan de la première impression, et refuse les réponses hâtives ou les comportements inadaptés lorsque les circonstances l’exigent. En somme, l’inhibition frontale est, dans le silence du fonctionnement mental, le foyer discret de notre lucidité.

Les recherches d’Olivier Houdé2 ont jeté une lumière nouvelle sur le développement progressif de l’inhibition cognitive chez l’enfant, en s’appuyant notamment sur des épreuves classiques destinées à évaluer la notion de conservation — qu’il s’agisse de quantité, de longueur ou de poids. Prenons l’exemple du test de conservation du poids où l’on présente à l’enfant deux boules de pâte à modeler identiques. Puis, sous ses yeux, l’une est aplatie en une galette fine tandis que l’autre conserve sa forme compacte. À la question : « Est-ce que les deux pèsent toujours autant ? », l’enfant qui n’a pas encore acquis l’esprit de conservation répondra souvent que la galette pèse moins, trompé par l’apparence plate et fine de la pâte. À l’inverse, celui qui a développé cette faculté comprendra que la masse demeure inchangée, malgré le changement de forme. En prolongeant les travaux de Jean Piaget, Olivier Houdé montre ainsi comment l’enfant apprend peu à peu que les apparences sont parfois trompeuses, et que certaines propriétés fondamentales demeurent stables sous des formes changeantes. En filigrane, cette évolution du mode de pensée intervenue au cours du temps illustre avec force le rôle essentiel de l’inhibition frontale — cette capacité à suspendre une intuition trop hâtive —, qui s’avère être, dans notre monde saturé d’images et de jugements rapides, l’un des plus sûrs remparts contre la désinformation.

Cette évolution illustre avec force le rôle essentiel de l’inhibition frontale qui s’avère être l’un des plus sûrs remparts contre la désinformation.

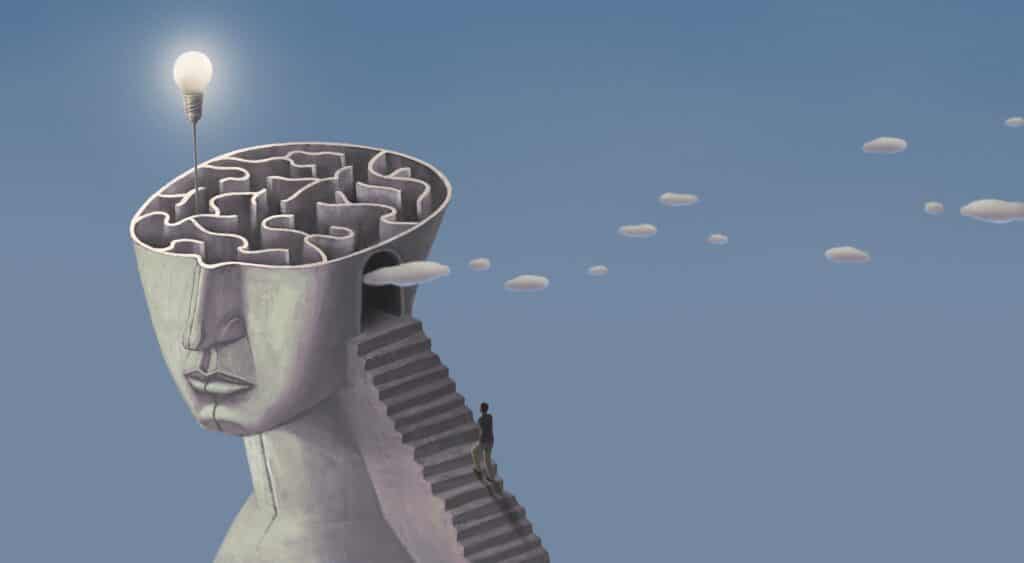

À ce titre, l’un des desseins majeurs — sinon le plus impérieux — de l’éducation devrait consister à nourrir, affiner, et élever cette faculté propre à l’humain qu’est l’inhibition cognitive : ce pouvoir silencieux de suspendre l’élan premier, d’interrompre le flot immédiat des automatismes pour laisser place à la délibération, à la maîtrise de soi. Longtemps négligée au profit de compétences plus spectaculaires, cette disposition intérieure constitue pourtant le socle de la liberté intérieure, celle qui permet à l’esprit de se soustraire aux chaînes de l’impulsivité. Les progrès récents de l’imagerie cérébrale ont permis d’en situer les assises dans les limbes du cortex préfrontal — cette aire du cerveau singulièrement tardive à se développer, bien après la maturation des structures plus primitives qui orchestrent l’activité rapide, intuitive et émotionnelle du Système 1. Tandis que l’ensemble du cerveau se construit progressivement au fil de l’enfance et de l’adolescence, les lobes frontaux, eux, avancent à pas lents, modelant lentement cette capacité à différer l’action, à peser les conséquences, à gouverner ses passions.

Cette lenteur propre au développement frontal explique en grande partie les saillances comportementales caractéristiques de l’adolescence : impulsivité, instabilité, aversion à la pondérance. Car si l’édifice cérébral paraît avoir trouvé sa forme architecturale vers l’âge de 18 à 21 ans, le cortex préfrontal continue d’affiner ses réseaux durant encore une dizaine d’années — à travers la myélinisation des fibres nerveuses, l’élagage synaptique et la densification progressive de la connectivité neuronale. Ce n’est donc que vers 25, parfois 30 ans, que les lobes frontaux atteignent une maturité véritable, conférant à l’individu une pleine capacité de régulation, de prévoyance et de lucidité morale. C’est à cet instant, souvent discret et inaperçu, que la pensée humaine devient véritablement prospective, et que la conscience de soi, affranchie des tumultes de l’immédiat, peut aspirer à l’exercice éclairé de la liberté.

Ce savoir nouveau jette un éclairage décisif sur le rôle central de cette faculté, non seulement dans la réussite scolaire, mais aussi dans la régulation des émotions, et plus largement, dans l’harmonie de la vie sociale. Dans le sillage des travaux d’Olivier Houdé, on peut dès lors plaider pour une véritable « pédagogie du cortex préfrontal » : un entraînement précoce, dès l’âge de trois ou quatre ans, de cette fonction exécutive, clef de voûte de la pensée réfléchie. Car dans un monde saturé de stimulations numériques et d’automatismes pressants, stimuler le développement de l’inhibition cognitive n’est plus un simple choix pédagogique — c’est une nécessité impérieuse, la condition même de l’exercice éclairé du libre arbitre.

La philosophie, gymnase secret pour entretenir ses lobes frontaux

Dans le cadre du scepticisme philosophique, notamment chez les sceptiques antiques comme Pyrrhon ou Sextus Empiricus, l’inhibition mentale occupe un rôle central dans la prise de décision, le contrôle de l’attention et la capacité à contrôler nos automatismes. Pour ces pionniers du renforcement des lobes frontaux, l’inhibition cognitive permet la suspension volontaire du jugement (épochè), provoquée par une inhibition de l’assentiment mental face à des propositions incertaines. Autrement dit, le sceptique choisit de ne pas trancher entre des thèses contradictoires, en inhibant mentalement son inclination naturelle à croire ou juger.

Cette inhibition est active, elle ne relève pas d’une incapacité à juger, mais plutôt d’un choix, d’une décision réfléchie de ne pas le faire ; c’est pour cette raison qu’elle nécessite la participation des lobes frontaux. En se libérant des dogmatismes et des perturbations causées par des opinions non fondées, l’inhibition frontale permet ainsi d’atteindre l’ataraxie (tranquillité de l’âme résultant de l’absence de croyance).

Cette philosophie du doute tranquille se distingue du scepticisme des modernes (comme Montaigne3 ou Descartes et son fameux « doute méthodique »), qui doute, non pas pour suspendre le jugement, mais plutôt pour accéder à la vérité. À l’inverse, le pyrrhonien doute pour se libérer du besoin de vérité. À travers ce débat autour du rôle du scepticisme, se dessinent en fait deux fonctions majeures dévolues aux lobes frontaux : d’une part, la capacité d’inhiber les fulgurances trop hâtives de l’esprit, et d’autre part, celle d’orchestrer nos pensées avec méthode afin de nous rapprocher, autant que faire se peut, de la vérité. En confrontant le scepticisme pyrrhonien à certaines figures modernes, ou encore à des traditions voisines — telles que l’empirisme, la phénoménologie, l’existentialisme ou le bouddhisme4 —, se révèle un fil secret, une trame sous-jacente qui les relie : la reconnaissance de l’incertitude non comme une faiblesse, mais plutôt comme un chemin vers la liberté intérieure et l’accès à la sérénité.

En somme, l’inhibition frontale se trouve au cœur du contrôle exécutif chez l’être humain, en nourrissant une flexibilité cognitive essentielle, en soutenant la mémoire de travail et en facilitant la planification réfléchie de nos actions. Sans cette capacité d’inhibition, le Système 2 serait continuellement submergé, court-circuité par les réponses immédiates et automatiques du Système 1. Ainsi, nous pouvons affirmer que l’existence de l’inhibition frontale confère au moins trois vertus cardinales, véritables piliers de l’esprit critique :

- L’humilité intellectuelle : savoir reconnaître les bornes de son savoir — une forme de sagesse discrète qui nous permet de dire « je sais ce que je sais et ce que je ne sais pas » ;

- La retenue du jugement : l’art de savoir suspendre ses conclusions, et de ne pas céder à la tentation de trancher prématurément ;

- La révision des croyances : la capacité de remettre en question, de suspendre ou même de réajuster ses certitudes face à de nouvelles informations.

En définitive, l’inhibition frontale s’impose aujourd’hui comme un instrument cognitif de premier ordre : elle est à la fois une arme contre les biais du jugement, une méthode d’esprit pour résister aux mirages de l’illusion et aux séductions de la contre-vérité, mais aussi une posture existentielle, à la croisée de la philosophie et de la spiritualité, permettant de cheminer sans se laisser enchaîner par le dogme. Elle demeure, à l’instar de ce que pressentait déjà Pyrrhon, un sentier vers la lucidité — et, parfois, vers cette paix intérieure que seule confère la suspension du jugement.

L’élégance discrète de l’inhibition frontale

Les expériences en psychologie cognitive illustrent avec éloquence le rôle crucial de l’inhibition cognitive. L’un des paradigmes les plus célèbres en la matière est le test de Stroop. Dans cette épreuve, on présente à l’individu des mots désignant des couleurs, comme « rouge » ou « vert », mais imprimés avec une encre différente, par exemple, le mot « rouge » écrit en bleu. Le défi consiste à nommer la couleur de l’encre plutôt que de lire le mot, une tâche qui engendre une confrontation directe entre la lecture automatique, régie par le Système 1, et la dénomination volontaire, orchestrée par le Système 2. Réussir cette tâche exige une capacité inhibitrice aiguë, permettant de résister à l’élan instinctif de lecture des lettres et non de la couleur.

Un autre exemple éclairant se trouve dans le domaine des biais cognitifs, tel le biais de confirmation. Naturellement, notre Système 1 tend à chercher des preuves qui corroborent nos croyances préétablies. Il faut donc développer une vigilance constante et un effort inhibiteur appuyé pour penser contre soi-même, pour challenger nos intuitions premières et embrasser une approche critique plus réfléchie et plus lente, guidée par le Système 2. Chez les enfants, dont les fonctions exécutives sont en cours d’acquisition, ou chez les personnes âgées, où l’inhibition frontale tend à s’affaiblir, la difficulté à inhiber les réponses automatiques est souvent plus marquée. Cela illustre, au passage, que l’inhibition frontale ne soit pas une compétence innée mais constitue une faculté cognitive qui s’acquiert au fil du temps mais peut aussi décliner avec le temps passé.

Or, le rôle de l’inhibition frontale va bien au-delà de la simple correction des erreurs. Elle est au cœur de la prise de décision rationnelle. La capacité à suspendre un jugement hâtif, à questionner ses certitudes, et à analyser une situation sous divers angles repose sur la mise en retrait intentionnelle du Système 1 par l’action inhibitrice. Des études récentes ont montré que les individus excellant dans les tests de raisonnement logique ou de réflexion cognitive ne possèdent pas nécessairement un QI supérieur à la moyenne, mais sont plutôt agiles à contenir leurs intuitions erronées. La rationalité ne découle donc pas uniquement d’une intelligence brute, mais d’une maîtrise raffinée de l’activité des lobes frontaux.

Enfin, des pratiques telles que le développement de la pensée critique ou la pleine conscience peuvent renforcer cette capacité inhibitrice, en nous apprenant à observer nos pensées sans y succomber immédiatement. Ces approches montrent que l’inhibition n’est pas seulement une qualité innée, mais une aptitude qui peut être cultivée et affinée par l’expérience et l’entraînement pour mettre à distance nos propres pensées rapides.

Là où vacille l’inhibition : entre fragilité et défaillance

Ce subtil mécanisme qu’est l’inhibition frontale n’échappe pas à la vulnérabilité. Son activation nécessite des efforts car faire appel au Système 2 revient à gravir les pentes escarpées de la pensée lente — une entreprise exigeante, gourmande en énergie, qui mobilise nos ressources les plus précieuses : l’attention soutenue, la mémoire vive, et la vigilance intérieure. Mais qu’un souffle de fatigue vienne obscurcir la clarté mentale, que le stress s’infiltre ou que le tumulte des pensées déborde les digues de notre concentration, et voilà cette faculté ébranlée. L’inhibition vacille, cède du terrain, et dans cette brèche s’engouffre à nouveau le Système 1, avec ses raccourcis trompeurs, ses automatismes doucereux, prêts à reprendre les rênes de nos pensées.

Certaines afflictions, telles que le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), la schizophrénie, ou certains syndromes frontaux peuvent drastiquement compromettre cette capacité d’inhibition. En résulte une impulsivité accrue, des difficultés marquées à se concentrer, et une propension à céder aux automatismes. Par ailleurs, les influences de nos modes de vie, comme l’alcool, le manque de sommeil ou la consommation de certaines drogues ou médicaments, sapent également ce processus inhibiteur.

Dans les cas les plus dramatiques, où les lobes frontaux subissent une destruction, les conséquences sur le comportement, la cognition et la personnalité peuvent être profondes et parfois désastreuses. Cet inéluctable destin nous est rappelé par le tragique sort de Phineas Gage, contremaître de chemin de fer aux États-Unis. En 1848, au cours d’une opération de dynamitage de routine, une étincelle fatidique déclencha une explosion, propulsant une barre de fer — longue d’un mètre, large de trois centimètres, et pesante de six kilos — à travers son crâne. L’objet perça sa joue gauche et traversa la base de son crâne, arrachant son lobe frontal gauche. Incroyablement, Gage survécut à ce cataclysme, gardant même sa conscience quelques minutes après l’accident. Bien qu’il se soit remis physiquement quelques mois après l’accident, les témoins de son entourage notèrent des bouleversements profonds et irréversibles de sa personnalité. Cet homme, autrefois modèle de responsabilité, de fiabilité et de sociabilité, avait cédé la place à un être impulsif, colérique, sans retenue ni savoir-vivre, incapable de conserver un emploi stable, ni même une relation affective. Phineas Gage finit par arpenter le territoire américain comme une curiosité macabre, exposant ses blessures et exhibant, dans le cadre du cirque Barnum, la fameuse barre à mine qui avait si brutalement redéfini son existence. Cette histoire poignante résonne à travers les âges, nous rappelant la complexité et la fragilité inhérentes à la nature d’Homo Sapiens.

Penser librement, c’est savoir s’empêcher

La simple existence d’un mécanisme inhibiteur au cœur de l’édifice mental constitue l’un des joyaux les plus discrets de notre architecture cognitive — un pivot silencieux, mais essentiel, sur lequel repose l’équilibre fragile de notre humanité pensante. Véritable chef d’orchestre intérieur, ce système inhibiteur module le dialogue entre les Systèmes 1 et 2, tempérant les élans impulsifs pour offrir à la pensée délibérée l’espace de son épanouissement. Loin d’être un simple frein, l’inhibition se révèle comme le levier subtil qui hisse l’esprit vers les hauteurs de la conscience critique, de la lucidité, et de la raison éclairée. Cette faculté est à l’origine de la responsabilité morale de l’Homme libre. Comme Albert Camus aimait à dire : « Un homme, ça s’empêche » pour nous rappeler que la dignité humaine réside dans la capacité à se contenir, à ne pas céder à ses instincts ou pulsions, même lorsqu’on en a le pouvoir !