ADN fossile : sur les traces de l’évolution humaine

- Depuis la découverte de 2 % de gènes de l’humain de Néandertal dans le génome des Eurasiens, la science étudie son extinction et la survie de l’Homo sapiens.

- La paléogénomique permet d’observer l’évolution de l’humanité grâce à l’information génétique de nos lointains ancêtres.

- Notre patrimoine génétique porte les traces des « pressions de sélection » (climat, prédation, sélection sexuelle ou pandémie) qui ont façonné notre espèce.

- L’étude de la structure ADN d’Homo neanderthalensis explique son extinction par un désavantage sélectif, face à la « supériorité » d’Homo sapiens.

- La paléogénomique se heurte à beaucoup de difficultés, notamment la conservation de l’ADN ancien ou une documentation insuffisante ou manquante.

Fin 2016, la nouvelle fait grand bruit. Les Eurasiens portent en eux environ 2 % de gènes de l’humain de Néandertal, disparu il y a environ 40 000 ans. Cette découverte, nobélisée en 2022, éclaire les liens entre cette espèce et la nôtre et suggère même qu’elles ont pu s’hybrider à plusieurs reprises. Depuis, de nouvelles pistes s’ouvrent pour comprendre les causes de l’extinction de Néandertal, ainsi que les facteurs ayant favorisé la survie puis l’expansion d’Homo sapiens dans l’histoire de l’évolution humaine.

L’ADN ancien (ou fossile) est la clé pour accéder aux informations génétiques de nos ancêtres. C’est l’outil dont se saisit la paléogénomique, une discipline qui combine des techniques de séquençage de l’ADN et l’analyse des restes biologiques anciens. En extrayant et en déchiffrant l’ADN conservé dans les os, les dents, les cheveux, les graines ou encore le bois, les scientifiques peuvent accéder à l’information génétique des espèces, dont celles de nos lointains ancêtres.

L’ADN ancien : aux racines de l’arbre de l’évolution

Un des premiers à avoir réussi à « lire » une séquence d’ADN fossile est le biologiste Allan Wilson, qui, au milieu des années 1980, a séquencé un ADN en provenance d’un quagga, un équidé proche du zèbre éteint depuis le 19ème siècle. Dans la foulée, le biologiste Svante Pääbo est remonté plus loin dans le temps en séquençant un ADN conservé de momie égyptienne. « Même si cette molécule est chimiquement plus stable que l’ARN, sa conservation sur plusieurs millénaires restait hypothétique. C’est au prix d’efforts étalés sur plusieurs décennies que l’on a réalisé que l’on pouvait travailler sur de l’ADN aussi ancien », explique Jean-Louis Mergny, directeur de recherche Inserm et responsable du département de biologie de l’Institut Polytechnique de Paris. Depuis, le travail du suédois a été récompensé d’un prix Nobel de médecine (2022) et la paléogénomique avance à pas de géant. Jean-Louis Mergny souligne que l’émergence de cette discipline « est une révolution scientifique qui nous permet de pouvoir remonter le temps jusqu’à des périodes lointaines. »

Ce biochimiste, « passionné par les conformations inhabituelles et les bizarreries de l’ADN » s’est pris de passion pour l’ADN ancien, « à la suite de lectures d’ouvrages sur Néandertal pendant le confinement et de visites successives au Musée de l’Homme ». Il a initié un projet de recherche visant à chercher des structures inhabituelles dans des génomes anciens, d’abord sur un virus12, puis sur des espèces humaines éteintes.

Le chercheur s’est notamment concentré sur les populations de Dénisoviens et de Néandertaliens, deux espèces pour lesquelles les données (librairies d’ADN) sont « disponibles en open access et ouvertes à la communauté scientifique ». L’objectif : comparer leurs métabolismes avec celui de l’humain anatomiquement moderne (Homo sapiens) et déceler les variations génomiques pouvant expliquer un désavantage sélectif éventuel.

Les travaux qui ont inspiré la saga Jurassic Park étaient erronés : l’ADN d’insecte n’est pas conservé dans l’ambre.

Le problème, c’est que l’ADN fossile est un matériau fragile. Le temps, les agents chimiques, les micro-organismes et les manipulations humaines le dégradent et le contaminent. Même Svante Pääbo, pourtant figure de proue de la discipline, a rencontré cette difficulté en travaillant sur les momies égyptiennes, lors de ses premières tentatives dans les années 80. « Il s’est rendu compte, après-coup, que ce qu’il avait séquencé contenait des parties de génomes appartenant sans doute à des personnes ayant manipulé les momies », raconte Jean-Louis Mergny.

Pire encore, d’autres équipes moins scrupuleuses ont ensuite publié des résultats erronés à partir d’ADN supposé extrait d’insectes conservés dans l’ambre. Ce sont les travaux qui ont inspiré la saga Jurassic Park. « On sait maintenant que l’ADN se conserve mal dans l’ambre, et certainement pas sur des dizaines de millions d’années… La science progresse par ses erreurs ! », sourit Jean-Louis Mergny.

Au-delà du risque de contamination, désormais en partie maîtrisé grâce aux normes d’hygiène drastiques en laboratoire, les séquences multimillénaires d’ADN s’abîment et se présentent aux scientifiques de façon très fragmentée. Ce qui est un obstacle, représente également une opportunité, car, comme le révèle le biochimiste, « on peut reconnaître plus facilement ce qui est ancien et instable, et le séparer des séquences contaminantes plus récentes qui, elles, restent intactes. »

Sur les épaules de Darwin : pressions de sélection et variations immunitaires

Détour par notre patrimoine génétique. Celui-ci porte les traces des « pressions de sélection » qui ont façonné notre espèce au cours de son histoire. Ces pressions sont liées à des changements de climat, à l’indisponibilité de certaines ressources, à la prédation, à la sélection sexuelle, aux parasites, ou encore à l’émergence de pathogènes. Ces contraintes ont « poussé » notre espèce à s’adapter et à muter ses fréquences alléliques au fil des générations. Dans le catalogue de ces pressions de sélection, les paléogénéticiens s’intéressent particulièrement à l’impact des grandes pandémies sur l’évolution de notre système immunitaire.

Dans ce contexte, des scientifiques ont suggéré en 20223 que les populations européennes ont sélectionné positivement certains gènes du système immunitaire qui répondaient mieux à Yersinia pestis, la bactérie qui a causé la peste noire et décimé au moins 50 millions de personnes au 16ème siècle. Les marqueurs génétiques de cet épisode demeurent présents chez les Européens, contrairement aux populations d’Asie ou d’Afrique, où la peste noire n’a pas sévi.

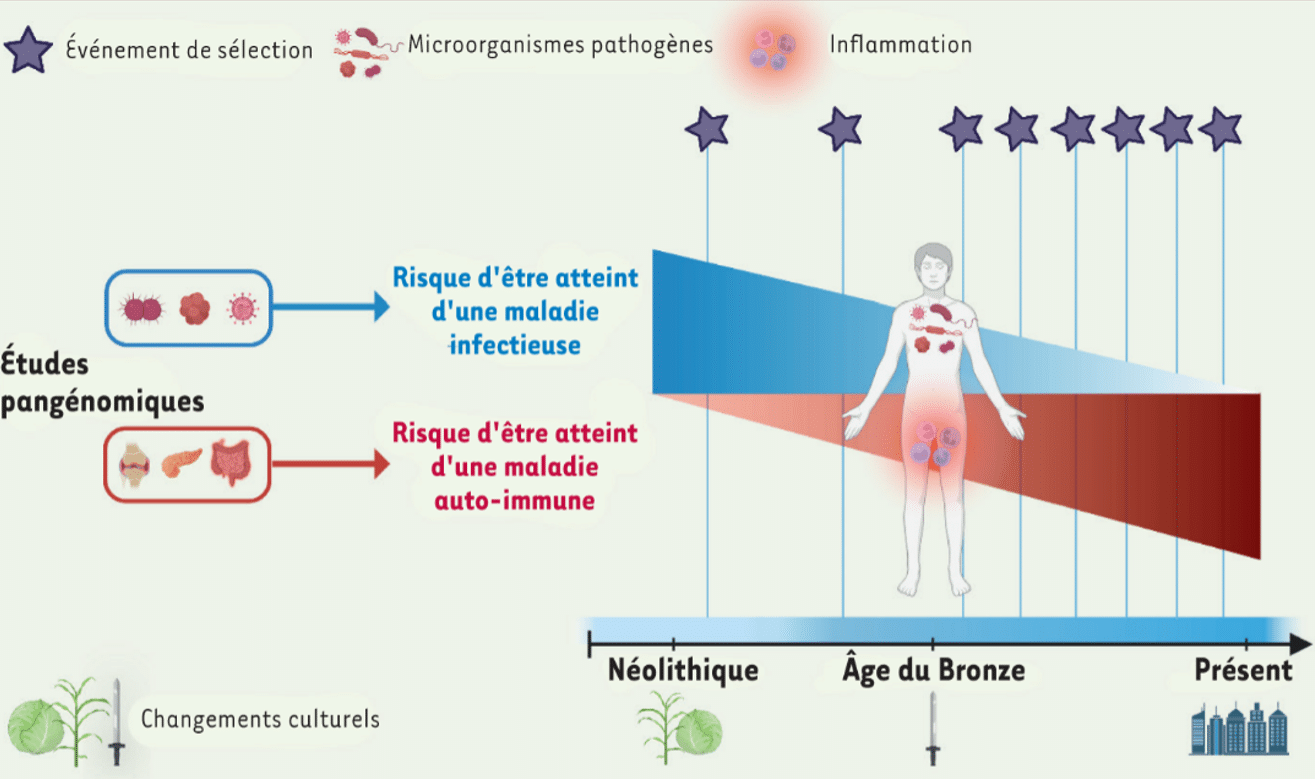

Plus largement, les biologistes Gaspard Kerner et Lluís Quintana-Murci (Institut Pasteur, Collège de France) ont publié en 2023 les résultats d’une étude paléogénomique colossale, qui comparait 503 génomes modernes d’Européens à plus de 2 300 génomes anciens retrouvés sur le continent et couvrant les 10 derniers millénaires. Les scientifiques ont identifié des mutations de sélection dans près de 90 gènes différents, notamment ceux codant pour la lactase (permettant la digestion du lait), pour la pigmentation cutanée (expliquant la couleur de peau plus claire des Européens), ou pour la réponse immunitaire à certaines maladies infectieuses (comme la peste noire).

Leurs travaux démontrent que ces mutations génétiques ont un effet à double tranchant. Elles sont positives en matière de résistance aux maladies infectieuses, mais négatives pour le risque de développer des maladies auto-immunes ou inflammatoires chroniques, comme le diabète ou la maladie de Crohn. Ce phénomène, appelé pléiotropie antagoniste, illustre le compromis évolutif que chaque espèce vivante opère pour optimiser sa valeur sélective.

Les structures cachées de l’ADN néandertalien

Revenons à Néandertal. Jean-Louis Mergny s’est appuyé sur cette capacité à déterminer l’impact des pressions de sélection sur le patrimoine génétique d’une espèce pour mener ses travaux actuels. Le biochimiste a analysé l’ADN mitochondrial néandertalien pour y déceler les marqueurs génétiques de son évolution et de ses liens avec Sapiens.

Rappelez-vous que notre chercheur préfère les ADN non-conformes et « rebelles »à « la structure canonique de la double-hélice ». C’est pourquoi il s’est concentré sur des séquences génétiques originales situées dans les G‑quadruplexes (G4). « Ce sont des structures secondaires à quatre brins qui forment des nœuds dans le génome », explique-t-il. Or, le nœud mitochondrial de Néandertal « est nettement plus ‘’compliqué’’ que le nôtre », ce qui rendrait la réplication de ses mitochondries plus difficile, « au moins dans le contexte Homo sapiens que nous connaissons ». Ces organites étant considérés comme les centrales énergétiques des cellules, leur mauvaise reproduction représente a priori un désavantage sélectif pour cette espèce… « À moins que Néandertal n’ait disposé d’enzymes plus efficaces pour dérouler ces nœuds ! », tient-il à préciser.

Néandertal n’est pas l’Homo stupidus qu’on a longtemps imaginé

Reste maintenant à analyser les « nœuds » de son ADN nucléaire : si le génome de Néandertal est maintenant disponible, ce fut au prix d’efforts titanesques. De nombreuses pressions de sélection sur cette espèce existaient et de multiples hypothèses ont été suggérées sur les causes de sa disparition. Ainsi, Homo neanderthalensis ne s’est pas éteint à la suite d’intoxications alimentaires en cascade, d’une mauvaise tolérance aux inhalations de fumées, d’un régime alimentaire trop peu varié ou d’un excès de cannibalisme. Il est encore moins vrai que ses capacités cognitives étaient trop faibles, il était sans doute même très créatif. Mais il a dû faire face à Homo sapiens, une humanité « super-efficace » telle que décrite par l’archéologue Ludovic Slimak, qui s’est empressée d’occuper les espaces laissés libres par Néandertal.

« La paléogénomique montre que Néandertal n’est pas l’Homo stupidus qu’on a longtemps imaginé, au contraire »,soutient Jean-Louis Mergny. On sait désormais qu’il avait les mêmes prédispositions génétiques au langage qu’Homo sapiens (son gène FOXP2 est identifié, y compris dans ses régions promotrices) ; qu’il a, en pratiquant la patrilocalité5, évité autant que possible la consanguinité ; et qu’il n’a pas seulement cohabité avec Sapiens, mais s’est également assimilé (hybridé) avec lui. Des enfants sont nés de cette hybridation et les humains d’origine européenne en conservent aujourd’hui une trace visible dans leur patrimoine génétique avec 2 % d’ADN néandertalien en moyenne.

Cet héritage fait désormais l’objet de toutes les attentions de la part de nombreuses équipes de recherches dans le monde. De récents travaux ont ainsi permis de comprendre que des allèles néandertaliens ont eu une influence sur notre espèce, en matière de réponse immunitaire6, de susceptibilité au Covid-197, de pigmentation de la peau8 pour la résistance aux UV, de cycle du sommeil9 ou encore de catabolisme lipidique10 (dégradation des lipides pour produire de l’énergie).

La paléogénomique nous éclaire sur l’évolution de l’humanité et de son système immunitaire. Mais cette discipline se heurte à un obstacle de taille : la conservation de l’ADN ancien. Celle-ci dépend en effet du climat des régions où ont été découverts les restes humains. Les zones tempérées ou froides de l’Europe sont plus favorables que les zones tropicales et humides, où ont probablement vécu d’autres espèces ou lignées humaines aujourd’hui disparues. « Cela biaise notre perception de l’humanité », souligne Jean-Louis Mergny, surtout en Afrique, le berceau de notre espèce. Enfin, il souligne que la paléogénomique n’a de sens « que si elle est associée à d’autres disciplines comme l’archéologie et la paléontologie ». Il est par exemple difficile de dater précisément un ossement s’il n’a pas été découvert dans le cadre de fouilles rigoureuses, absolument nécessaires, mais extrêmement chronophages. Hélas, la majorité des échantillons dont nous disposons proviennent de fouilles relativement anciennes, avec une documentation insuffisante ou manquante. La proximité de deux ossements n’indique pas nécessairement qu’ils sont contemporains – il peut s’être écoulé des centaines, voire des milliers d’années entre les deux décès. Mais des analyses extrêmement rigoureuses permettent parfois de répondre à cette question.

De nouvelles avancées techniques permettront sans doute de dévoiler de nouveaux fragments de l’héritage génétique de l’humanité… ou de ces humanités plurielles. « Si j’avais découvert cet univers à l’âge de 20 ans, c’est sans doute sur un chantier de fouilles que vous m’auriez interviewé ! » conclut Jean-Louis Mergny.