Les scientifiques sont clairs, comme le montre le 6ème rapport de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)1 : « Le déploiement des techniques d’élimination du dioxyde de carbone (CO2) est inévitable pour contrebalancer les émissions de gaz à effet de serre, difficiles à supprimer, et ainsi parvenir à atteindre la neutralité carbone. » En captant le CO2 de l’atmosphère et le stockant durablement dans les sols, les océans ou encore les matériaux, ces techniques sont l’ultime levier à mobiliser pour atténuer le changement climatique lié aux activités humaines. Certaines sont déjà utilisées – comme la reforestation, l’agroforesterie ou encore la restauration des zones humides, tandis que d’autres émergent. Encore très peu déployé, le biochar fait partie de ces solutions de stockage émergentes et prometteuses pour atténuer le changement climatique.

Un matériau plein de promesses

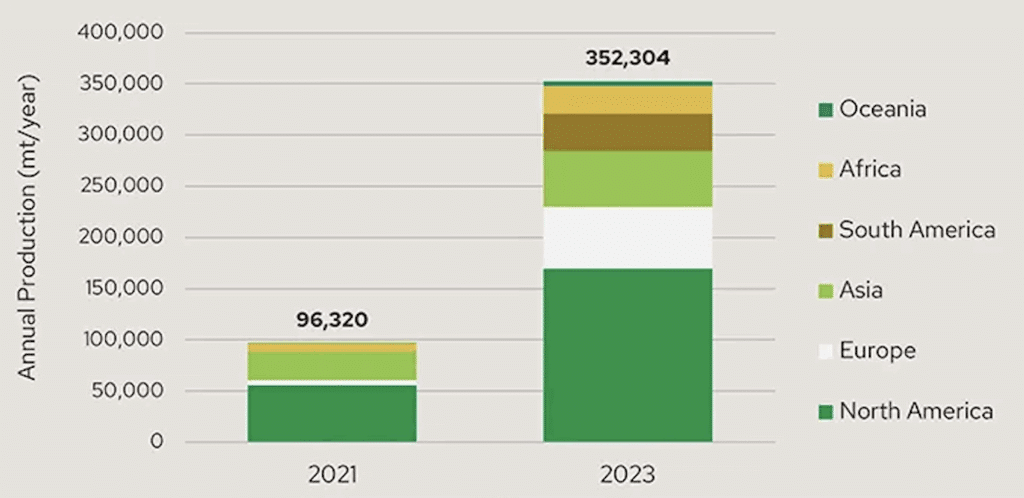

Le biochar est un matériau très riche en carbone. Il est produit en chauffant de la matière organique entre 300 et 700 °C, sans oxygène – un procédé appelé pyrolyse. « On valorise des déchets, comme des résidus de cultures et de sylviculture, des déchets agroalimentaires, des résidus de stations d’épuration, etc. », précise David Houben. En sortie de pyrolyse, on récupère du biochar (une sorte de charbon), de l’huile et du gaz. En Amazonie, les civilisations précolombiennes l’utilisaient déjà il y a plus de 1 000 ans pour améliorer la qualité de leurs sols grâce à la capacité du biochar à retenir les nutriments. D’après les données les plus récentes2, plus de 350 000 tonnes de biochar étaient produites dans le monde en 2023 (figure 1) – dont la moitié en Amérique du Nord, contre moins de 100 000 tonnes en 2021.

Quel intérêt face au changement climatique ? « Transformer la biomasse en biochar permet de stabiliser une partie du carbone qu’elle contient, ce qui évite son rejet dans l’atmosphère », répond David Houben. Au cours de leur croissance, les végétaux captent du CO2 et le transforment en matière organique, c’est la photosynthèse. À leur mort, la matière organique est décomposée par les microorganismes du sol : le carbone est alors relâché sous forme de gaz (le CO2) dans l’atmosphère. À l’inverse, en transformant les végétaux en biochar, la majorité du carbone s’y retrouve piégée pendant une très longue durée. « Les microorganismes ne disposent pas d’enzymes permettant de découper les chaînes carbonées du biochar, explique David Houben. Résultat, le biochar est très peu dégradé et le carbone y reste stocké de façon stable. » Si le biochar est produit localement, chaque tonne contient entre 2,5 et 3 tonnes de CO2 équivalent, une métrique qui estime la quantité de gaz à effet de serre qui aurait été autrement relâchée dans l’atmosphère.

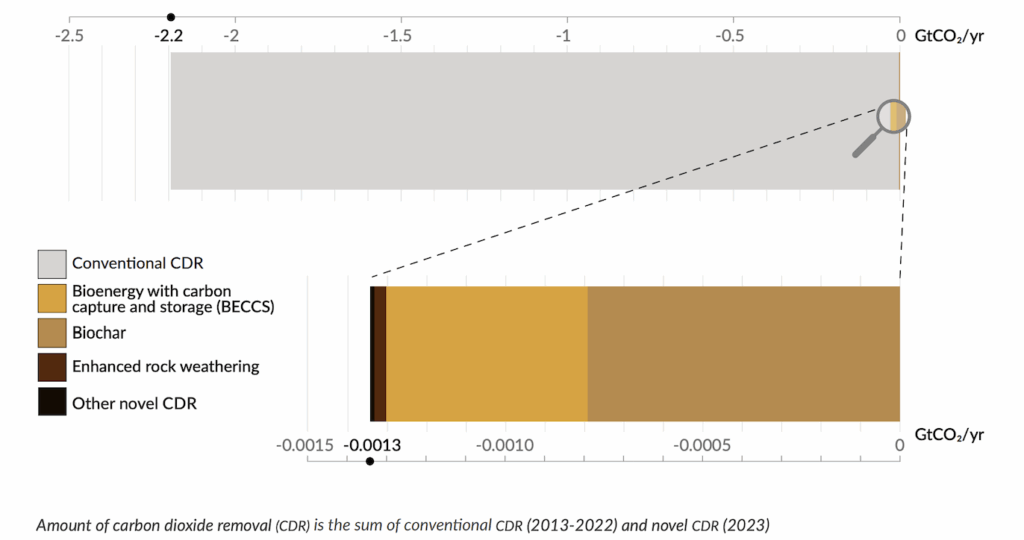

Mais ce n’est pas tout, le biochar a d’autres impacts sur le cycle du carbone3. Lorsque le gaz produit lors de la pyrolyse est valorisé sous forme d’énergie, il diminue le recours aux énergies fossiles et donc évite des rejets supplémentaires de CO2 dans l’atmosphère. Ajouté aux sols, le biochar peut améliorer la croissance des plantes – et donc leur capacité de stockage du CO2 – et réduit le recours aux fertilisants de synthèse. Le biochar fait partie des nouvelles méthodes de stockage du carbone, les méthodes conventionnelles étant l’agroforesterie ou la reforestation notamment. À ce jour, parmi les 2 milliards de tonnes de CO2 captées chaque année, moins de 1 % le sont grâce aux nouvelles méthodes de stockage4 (figure 2). Le biochar est la plus répandue, environ 790 000 tonnes de CO2 sont ainsi stockées sous forme de biochar chaque année. D’après les scénarios du State of carbon dioxide removal, il est nécessaire que ces nouvelles technologies de stockage dépassent la barre du milliard de tonnes de CO2 par an d’ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone.

Les limites du biochar contre le réchauffement climatique

Le biochar est-il la solution parfaite pour le climat ? « Le biochar est une solution parmi d’autres pour atteindre la neutralité carbone, mais son potentiel présente certaines limites », tempère David Houben. Il faut tout d’abord disposer de gisements de matière première suffisants, cela parfois au détriment d’autres voies de valorisation comme la méthanisation ou la production de biomatériaux. À ce jour, la majorité du biochar est produit à partir de résidus de la foresterie en Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud et Océanie. L’Asie et l’Afrique valorisent une plus grande quantité de résidus agricoles5. « Il est également important de le produire et l’utiliser localement, au risque d’augmenter son empreinte carbone et diminuer ainsi son intérêt, ajoute David Houben. Enfin, il ne pourra pas être utilisé de façon rentable dans toutes les régions du monde. »

Ce dernier point est crucial. La valeur économique du biochar repose sur les crédits carbone que sa production peut générer, mais aussi sur sa capacité à améliorer les rendements agricoles. Or cet effet a été démontré dans les zones tropicales (+ 25 % de rendements en moyenne), mais pas dans les régions tempérées6. « Le biochar présente une bonne capacité à retenir l’eau, un autre atout intéressant pour l’agriculture, pointe David Houben. Mais des recherches sont encore menées pour évaluer dans quelle mesure cette eau piégée dans le biochar est disponible pour les plantes. »

La variabilité des contextes dans lesquels le biochar est fabriqué, appliqué ou encore les pratiques agricoles rend les estimations de son potentiel de stockage de carbone très complexes. Sur la base du gisement de matière organique disponible, une étude récente évalue son potentiel de stockage à environ 6 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales7. Mais la durabilité économique de cette estimation ne semble pas réaliste, comme le soulignent les auteurs : une part importante des régions n’est pas située en zones tropicales, réduisant ainsi le potentiel réaliste de stockage de carbone par biochar. « Le biochar présente un intérêt agronomique et climatique certain, selon le contexte, conclut David Houben. Il est une solution d’atténuation utile lorsqu’il est produit et utilisé localement, et qu’il améliore les propriétés des sols. Mais il reste complémentaire à d’autres stratégies plus efficaces à plus large échelle, comme l’introduction de couverts végétaux dans les terrains agricoles. »