Repenser l’expertise du handicap à travers la cocréation

- La loi du 11 février 2005 a instauré des obligations en matière d’accessibilité et de lutte contre les discriminations en faveur des personnes en situation de handicap (PSH).

- 20 ans plus tard, pour que l’accessibilité pour tous devienne une réalité, il est essentiel d’impliquer les personnes en situation de handicap dans la conception des solutions.

- Cette approche de « cocréation » repose sur l’idée que l’expérience des utilisateurs peut enrichir et orienter la conception de solutions mieux adaptées.

- Elle valorise les « savoirs expérientiels », définis comme des connaissances issues du vécu quotidien des individus, en tant que sources précieuses de savoir.

- Ces savoirs permettent aux entreprises de développer des produits inclusifs, mieux adaptés à une diversité d’utilisateurs, et renforcent ainsi leurs avantages concurrentiels.

En 2025, la loi du 11 février 2005 fêtera ses 20 ans. Cette loi fondatrice a reconnu les droits des personnes en situation de handicap (PSH) et promu une société plus inclusive, en imposant des obligations en matière d’accessibilité et de lutte contre les discriminations. Elle a marqué une avancée majeure en posant le principe de « l’accès à tout pour tous », dans l’espace public comme dans le monde du travail. Cependant, 20 ans après, la transformation sociétale attendue est très partielle1 et le contexte international fait même courir le risque de retours en arrière concernant le partage d’un objectif de société plus inclusive.

L’un des fondements de la transformation réclamée par les PSH et les associations qui les représentent est la participation. Pour que « l’accès à tout pour tous » soit une réalité, les personnes en situation de handicap doivent être impliquées dans la conception des solutions. Encore trop souvent, l’innovation inclusive est pensée par des experts, sans la participation des personnes concernées. Pourtant, la littérature en sciences sociales et en gestion de l’innovation montre l’importance de la participation des utilisateurs finaux dans les processus de création2. Cette approche, appelée « cocréation » ou « co-conception », repose sur l’idée que l’expérience de l’utilisateur peut enrichir et orienter la conception de solutions plus adaptées. Dans le domaine du handicap, cette question est particulièrement cruciale : comment concevoir des solutions véritablement efficaces sans intégrer les savoirs issus du vécu des personnes concernées ?

L’expérience du handicap : une expertise à part entière

Traditionnellement, l’expertise est associée à un savoir formel et académique, transmis par exemple par des professionnels de la santé ou des chercheurs. Cependant, des travaux en sociologie et en sciences de gestion ont montré que l’expérience personnelle pouvait également être une source de connaissance précieuse34. C’est ce que l’on appelle les « savoirs expérientiels », définis comme des connaissances découlant directement du vécu quotidien des individus. Ces savoirs sont souvent invisibilisés, parce qu’ils sont jugés subjectifs ou parce qu’ils ne s’expriment pas de manière aussi construite que les savoirs formels.

La reconnaissance des savoirs expérientiels a pourtant commencé à transformer les pratiques dans le domaine de l’urbanisme5 ou de la santé mentale6. À l’image du référendum récent demandant aux Parisiens de décider ou non de la piétonisation de 500 rues, les citoyens sont de plus en plus sollicités pour donner leur avis sur les aménagements urbains. Dans le domaine de la santé mentale, l’essor de la « pair-aidance », c’est-à-dire de l’entraide entre personnes souffrant du même handicap psychique ou des mêmes addictions, a permis une reconnaissance des savoirs expérientiels, amenant un repositionnement du patient dans la relation de soin. C’est ce que décrit le journaliste de France Inter Nicolas Demorand, qui a récemment rendu publique sa bipolarité, quand il parle de « co-construction » pour qualifier sa relation de soin avec sa psychiatre7. Néanmoins, la reconnaissance des savoirs expérientiels reste inégale, oscillant entre complémentarité et opposition avec les savoirs professionnels.

Les savoirs expérientiels se distinguent de la seule expérience. Ils nécessitent d’avoir conscientisé ou formalisé l’expérience. Lehrer8 propose une progressivité dans cette formalisation : on est « familier de » (savoir par accointance) avant de « savoir comment » (savoir pratique) puis de « savoir que » (savoir propositionnel). D’autres chercheurs ont travaillé à décrire les types de savoirs expérientiels acquis par les personnes, et partagés notamment dans le cadre du partage entre pairs9.

Dans le domaine de l’innovation, les entreprises ont intégré les savoirs expérientiels des consommateurs à partir des années 1980, notamment via les pratiques de co-conception des produits et services. Les recherches en sciences de gestion montrent que ces pratiques améliorent la satisfaction client et offrent un avantage concurrentiel10. La sélection des « bons » consommateurs pour la co-conception a suscité un intérêt particulier, notamment autour des lead users [N.D.L.R. : des individus ou des organisations qui anticipent à l’avance les besoins cruciaux du grand public et développent des solutions pour répondre à ces besoins]. Pourtant, les savoirs qu’ils mobilisent restent peu caractérisés, de même que chez les consommateurs dits « ordinaires ».

Dans notre recherche11, nous sommes parties d’une observation selon laquelle l’expérience de la douleur et des environnements non adaptés que vivent les consommateurs en situation de handicap leur donne un point de vue unique, qui peut être utile pour le processus de conception de produits, non seulement pour eux, mais aussi dans une logique de conception universelle, c’est-à-dire pour tous les consommateurs12. Par exemple, pour beaucoup de consommateurs, l’expérience du corps est invisible dans les actes de consommation, on ne le sent pas car il ne crée pas de contrainte. Pour les PSH, il reprend une place plus centrale qui amène à une expérience d’usage différente et plus consciente. Partant de ces constats, nous avons cherché à mieux caractériser les savoirs expérientiels des consommateurs en situation de handicap.

Questionner toutes les dimensions des savoirs expérientiels

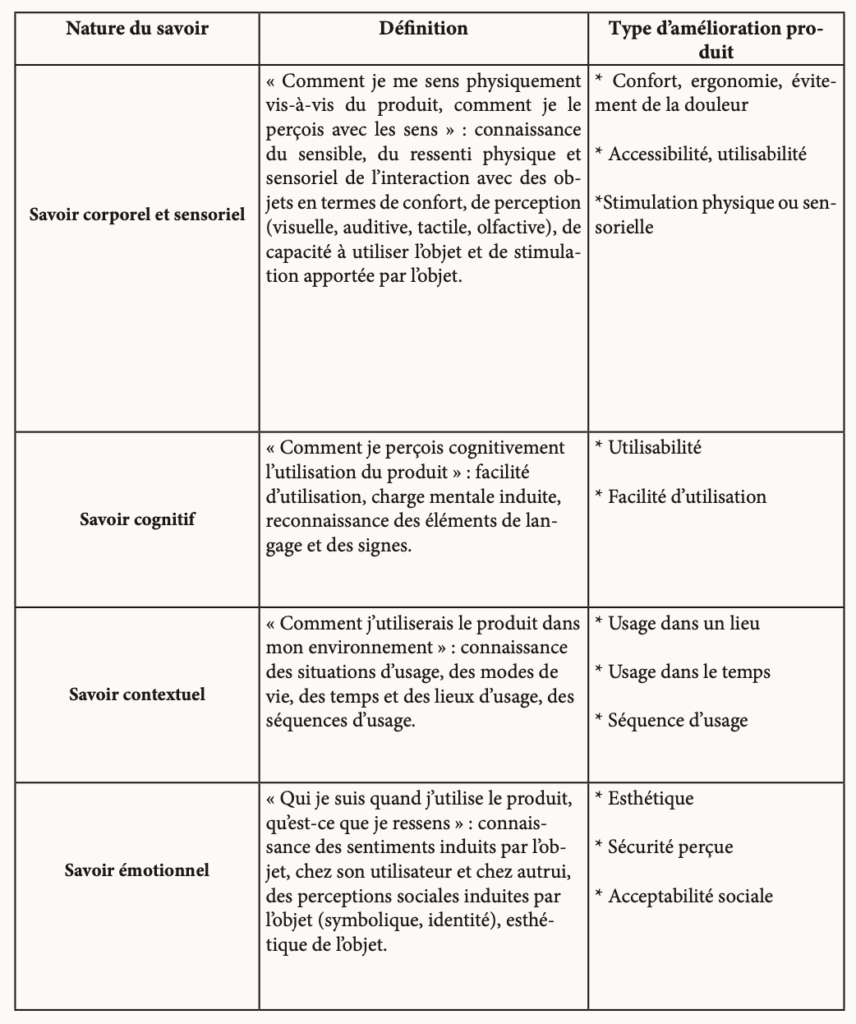

Depuis 2018, le TechLab d’APF France handicap fait participer des consommateurs en situation de handicap à la conception de produits et services, pour des entreprises de toutes tailles qui souhaitent mieux répondre à leurs besoins. Nos recherches menées au TechLab montrent que les savoirs expérientiels peuvent être classés en quatre catégories : les savoirs corporels et sensoriels, les savoirs cognitifs, les savoirs contextuels et les savoirs émotionnels.

Chacune de ces catégories révèle comment les savoirs expérientiels enrichissent la compréhension des ressorts de la co-conception avec des consommateurs et met en lumière la nature spécifique des améliorations que ceux-ci peuvent apporter.

Trois principes pour tirer parti de ces savoirs :

Notre recherche nous a permis d’identifier trois caractéristiques des savoirs expérientiels utiles pour leur mobilisation.

1. Reconnaître la multidimensionnalité des savoirs, qui rend les différentes catégories de savoirs interdépendantes.

2. Considérer leur transférabilité : les savoirs expérientiels se transfèrent d’un produit à l’autre et dépassent le handicap spécifique de la personne. Dès lors, nul besoin d’être utilisateur d’un produit spécifique pour avoir un avis pertinent à formuler.

3. Aller au-delà des besoins primaires : Les PSH étant souvent confrontées à des barrières qui entravent des besoins aussi primaires que de pouvoir se déplacer, on peut les encourager à explorer le champ des possibles pour aller au-delà de l’accessibilité immédiate.

Vers une innovation plus inclusive et des pratiques de co-conception plus efficaces

La reconnaissance des savoirs expérientiels des consommateurs comme forme légitime d’expertise transforme fondamentalement les processus d’innovation, particulièrement lorsqu’il s’agit d’intégrer les perspectives de populations traditionnellement marginalisées. Les organisations qui adoptent ces approches participatives ne répondent pas uniquement à un impératif éthique : elles développent des produits intrinsèquement plus adaptés à une diversité d’utilisateurs, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel. Deux décennies après la promulgation de la loi de 2005, l’intégration des savoirs expérientiels des PSH dans l’ensemble des processus de conception pourrait représenter un levier essentiel pour une société plus inclusive. Cette démarche s’impose désormais comme une nécessité stratégique pour les entreprises dont les produits et services devront démontrer leur accessibilité à compter du 28 juin 2025, date d’entrée en vigueur du European Accessibility Act13.