L’objectif est clair : maintenir le réchauffement global « bien en dessous de +2°C » en 2100 – hausse considérée par rapport à la période préindustrielle. Cependant, les efforts mondiaux mis en place pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre sont insuffisants. Pour favoriser l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations unies, il est désormais critique de relever l’ambition politique tant en matière d’atténuation que d’adaptation des écosystèmes et des sociétés. Dans cette perspective, la question des opportunités offertes par l’océan pour soutenir l’action climatique internationale se pose.

« À la fois acteur et victime, l’océan est une source de solutions »

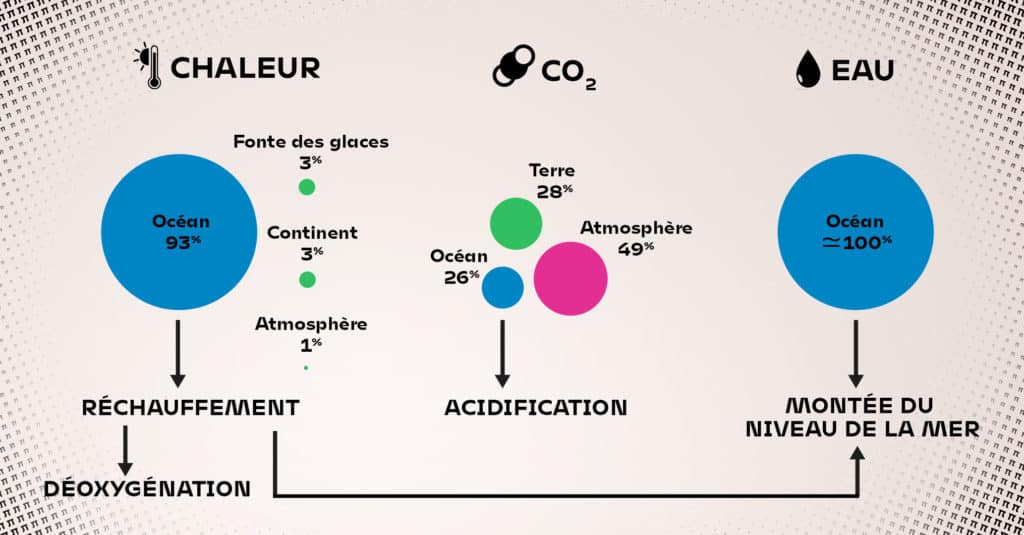

L’océan — mers comprises — est un « régulateur climatique » pour la planète (Fig. 1). Depuis les années 1970, il a absorbé 93 % de l’excès de chaleur sur terre, limitant ainsi le réchauffement de l’atmosphère. Il a également piégé 25 à 30 % des émissions de CO2 d’origine humaine depuis 1750. Tout cela en plus d’avoir reçu la quasi-totalité de l’eau libérée par la fonte des glaciers et des calottes polaires. Sans l’océan, le changement climatique serait donc beaucoup plus intense qu’il ne l’est aujourd’hui.

C’est toutefois au prix de répercussions importantes sur son fonctionnements chimique et physique, entre réchauffement, acidification, désoxygénation et élévation du niveau marin. Ces bouleversements ont des implications, déjà détectables, sur les écosystèmes et leurs services, et sur les sociétés à travers le monde12.

L’océan est donc à la fois un acteur et une victime du changement climatique, et à ce titre, il est également une source de solutions potentielles. Nous avons évalué les principales mesures fondées sur l’océan qui ont été décrites dans la littérature3. Elles couvrent à la fois l’atténuation et l’adaptation45 et font référence à la lutte contre les causes du changement climatique, la promotion de l’adaptation biologique, écologique et sociétale, ainsi que la gestion des radiations solaires.

Catégoriser pour mieux agir

Selon différents critères — l’efficacité, la faisabilité, la durée des effets, les co-bénéfices, les désavantages, la rentabilité et la gouvernabilité — ces approches fondées sur l’océan ont été évaluées puis regroupées en 4 catégories : Décisives, À faible regret, Non prouvées, et Risquées. Une telle catégorisation a vocation à guider l’élaboration et la mise en œuvre de politiques climat, mêlant atténuation et adaptation, et ce à diverses échelles d’action. Du niveau international, dans le cadre de la révision des Contributions déterminées au niveau national, au niveau local, par des stratégies d’actions concrètes et planifiées, et en passant par le niveau national lors de la définition de Plans Climat.

Cette catégorisation suggère que, quelle que soit l’échelle de décision pertinente, des contributions plus ambitieuses devraient stimuler l’action reposant sur des solutions fondées sur l’océan en donnant la priorité aux mesures Décisives (par exemple, les énergies marines renouvelables) et À faible regret (par exemple, la conservation et la restauration de la végétation côtière, l’implication des communautés locales dans les actions d’adaptation, ou encore la révision des politiques de réduction du risque pour mieux tenir compte des évolutions climatiques anticipées).

Les mesures Non Prouvées ont une efficacité potentielle très élevée, mais ont pour l’heure été peu ou pas testées. Certaines d’entre elles, comme l’amélioration de la productivité en haute mer et l’alcalinisation, peuvent présenter des inconvénients potentiels élevés. Il convient d’améliorer les connaissances sur ces mesures Non prouvées ainsi que celles qui sont jugées Risquées compte-tenu de leurs potentiels effets collatéraux négatifs (par exemple, la régulation des radiations solaires).

Pas d’action sans planification

Il est également crucial de noter que la pertinence de certaines mesures dépendra fortement du contexte dans lequel elles seront déployées. Si l’adaptation fondée sur les infrastructures (digues côtières par exemple) peut, dans certaines situations, offrir une solution durable pour la réduction du risque climatique (Décisive), dans d’autres contextes elle s’avérera contre-productive sur le long terme (Risquée). De même, la relocalisation des personnes et des activités économiques peut être déterminante à terme pour les littoraux de basse altitude (Décisive), à condition qu’un long processus de planification et d’accompagnement lui soit associé en amont, et sans lequel il y a un risque élevé d’accroissement de la vulnérabilité des populations et activités délocalisées (Risquée).

Un autre élément de complexité repose sur le constat qu’aucune des mesures ne se suffira à elle seule. C’est donc dans des combinaisons de réponses — en fonction des spécificités contextuelles — qu’il faudra chercher l’identification d’une « solution climat » robuste. Si les mesures Décisives et À faible regret sont à l’évidence à prioriser pour l’action, il est important de comprendre que la mise en œuvre intégrale des mesures Décisives n’éliminera pas complètement les risques côtiers. De même, l’efficacité à long terme des mesures À faible regret, en particulier les solutions fondées sur la nature, sera en partie déterminée par le niveau futur de réchauffement planétaire. Dès lors, la recherche scientifique doit continuer à explorer le champ des solutions Non prouvées et à comprendre les conditions d’application des solutions Risquées.

Cet élément de diagnostic renvoie à un principe clé de l’action climatique : ne pas penser en termes de solutions individuelles idéalisées, mais en terme de « trajectoires » d’atténuation et d’adaptation. Des trajectoires reposant sur le séquençage d’une diversité de réponses dans le temps, en fonction des nouvelles connaissances sur le changement climatique et de ses impacts au niveau global comme territorial.